又到一年冬藏时,不少人总想在此季节调补一下身体,以此增强体质和防治疾病。俗说“冬令进补,开春打虎”,正合今之“预防为主”的观念,也符古之“正气存内,邪不可干”的中医理论,亦应《素问?正气调神大论》“夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎?”的指导思想。

补,是中医治病八法(汗、吐、下、和、清、消、温、补)中的一种治疗方法,它是针对人体的不足和虚弱而设,故经书有“虚则补之”、“补其不足”之论。

补有药补和食补。药补分补气、补血、补阴、补阳四类。补气如人参、党参、白术、黄芪、甘草等;补血如当归、熟地黄、阿胶、何首乌等;补阴如北沙参、麦冬、石斛、鳖甲等;补阳如淫羊霍、杜仲、鹿茸、菟丝子等。它们都具有补益之能,但作用各不相同,也就是说,凡补药不是任何虚弱之人都能运用,必须分清气血,辨别阴阳,所谓“不辨阴阳,非其治也”。同时,还要根据脏腑功能的强弱,有的放矢,才能恰到好处,否则不分青红皂白,妄投以补,会造成“虚虚实实”之弊,致气血壅塞,阴阳失衡,病情缠绵难解,带来不必要的麻烦和痛苦。

凡需进补者,建议询问医生,把脉细诊,四诊综合分析,制定合理方案,方可有益无害,切不可自行其事。话说回头,补药也是药,“是药三分毒",有的病,有的人是不适合用补药的。书中明确规定:“实证、热证,正气不虚者禁服”。还有“虚不受补”之训。打个简单比喻,庄稼不缺肥时,若乱施肥,就会疯长、倒伏,结果籽粒不饱,瘪籽多,是不是这个道理?人也是这样,不见虚弱,无有不适,补有何道?反之易祸。因此提醒进补者要谨慎、要科学,要遵照医嘱,要珍惜生命。

补之方法,有峻补、大补、缓补和攻补兼施;或在“阳中求阴,阴中求阳”;或“气血同疗,阴阳双补”;或“补气以生血”等等,这些都需在医生指导下,根据各人不同体质、病情、病程,施以相应的方药,才能收理想之效,否则,浪费钱财,浪费时间,延误病情。

至于食补,今不详述。简说饮食保健。笔者认为:一要定时定量;二要荤素搭配;三要冷热适宜;四要五低饮食(盐、糖、脂肪、胆固醇、刺激性)。除此,选择适合你身体、胃口及疾病需要,并有调补作用的食物。中医有个说法叫“胃之所喜即是补”。意思是你喜欢、吃下去舒服,那怕是一点营养都会吸收,起到补的作用。相反,不合胃口,营养再丰富,吃下去胃肠不服,又有何益。当然某些疾病需要忌嘴的,还必须注意,有的食物不吃或少吃。

致虚之因,固有先天,但后天失调和因病致虚者居多。“脾为后天之本”,一般地说,补脾比补肾显得尤为重要。脾胃同居中焦,胃主纳谷,脾主运化。脾胃功能正常,吸收水谷之精微,生气化血,填精壮骨,以资肾源。可使精、气、神(人身三宝)充沛,症可得解,体可渐复。

补为治虚,不虚不补,若日常生活中人人遵照“饮食有节、起居有常、劳逸有度”的基本保健要求,保持气血调和,阴阳平衡,脏腑功能正常,少生或不生疾病,自就无从言虚,亦不言补也。可今世有人,不省养生,以酒为浆,起居无律,以妄为常,醉以入房,务快其心,逆求生乐,以欲竭其精,以耗散其真,导致体虚生疾,欲求补之,何苦!俗话说“刀口药虽好,不割为妙”,平常若正视和做好摄生保健,虽不是补药,却胜过补药。岁月如是,精盈、气旺、神足,虚从何来?恙从何生?岂不终其天年,度百岁乃去。

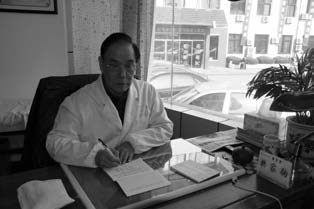

作者简介:

樊家驹,副主任中医师,出生中医世家,幼承祖训,15岁随父樊炳文学习中医,1962年毕业于高邮卫校中医班。退休前曾任吴堡中心卫生院院长、高邮市医学会秘书长、扬州市中医学会理事、扬州大学医学院副教授(兼)、高邮市第九届人大代表、政协高邮市第六届委员。从事中医临床教学50年,擅长治疗脾胃肠疾病及内科杂证。在国家和省市级杂志发表学术论文10余篇。现为高邮市老年科技工作者协会会员,坐诊中医院“国医堂”。