《诗经》是中国历史上最早的诗歌总集。它收集了自西周初年至春秋中叶大约五百多年的305篇诗歌。而《诗经注析》则把《诗经》中的305篇诗歌作为文学艺术作品加以注释赏析,全书共有六十万字。在各篇的“题解”中写有艺术分析,在各章的注释之后都加有“韵读”一项,以帮助读者正确读音。

六十万字的《诗经注析》里许多字都是繁体字,即使把这本书细细研读一遍也需要不少时日。我市的书法爱好者、今年72岁的潘步臻坚持用两年时间将这本六十万字的书籍用小楷书法抄录了一遍,令人惊叹。

新河北路1巷9号,潘步臻的家。22日上午,记者慕名前去采访,远远就看到一幅醒目的大红对联贴在潘老家的大门上:“诗书继世,忠厚传家”,八个字遒劲有力。这是潘老的书法作品,也是他家的家训。推开院门,腊梅含苞欲放,无花果、枇杷、桔树等果树将这个几十平米的小院点缀得生机勃勃。潘步臻将记者领到他楼上20多平米的工作室参观。环顾自周,只见一张长方形的工作台占据了屋内不少的空间,上面摆放着许多笔墨纸砚以及一卷卷书法作品。屋内还陈列着许多古典书籍,弥漫着浓浓的书卷气息。平时,潘步臻就在这片宁静的小天地里创作,享受着属于自己的快乐生活……

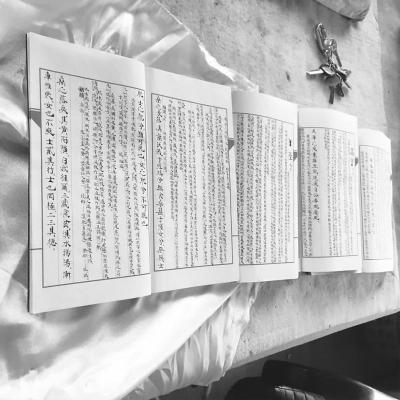

潘步臻从工作台上拿出一个黄色丝绢大包裹,包裹里就是他手抄的22册《诗经注析》。其中,最上面的一册还贴着一张标签,上面标注着“诗经注析,潘步臻手抄墨迹,二0一0年八月至二0一二年五月,全二十二册,六十万字,第一册”。翻开书页,记者注意到潘步臻的手抄字体以小楷为主,兼融篆书、魏碑等。例如《关雎》第四章“参差荇菜,左右采之;窈窕淑女,琴瑟友之。”潘老将“关雎”两字用篆书书写,字体稍大;“参差荇菜,左右采之;窈窕淑女,琴瑟友之”这句诗则用小楷或魏碑书写,而对诗句的注释则全部用小楷书写,注释是整本书的主要内容。

“工书者不精小楷,不能称书家。”这是清代书法家钱泳说过的一句话,此话道出了小楷书法的要性。正是这句话,让一直酷爱书法的潘老萌发了创作小楷的想法。潘老告诉记者,要写好小楷,必须要经过读帖、描摹、临帖、背帖、创作五步。“以前都是临摹。”潘步臻最喜欢临摹的是《玉版十三行》,这是王献之小楷代表作,被誉为“小楷极则”,笔划隽秀挺拔,结字萧散逸宕,顾盼有致,盛名千年不衰。

临摹了很长一段时间后,潘步臻开始自己创作书法作品。由于对古诗词比较感兴趣,经过精挑细选,他决定创作《诗经注析》,这样既可以研读《诗经》,又可以了解其深层的含义。这也为他今后的书法创作和诗歌创作奠定了一定的基础。从2010年8月开始,他每天至少坐在书房里创作6个小时。最长的一天,他除了吃饭以外在书房里连续创作了13个小时。功夫不负有心人,2012年5月,他的手抄墨迹《诗经注析》终于完成,受到高邮许多书法爱好者的称赞。

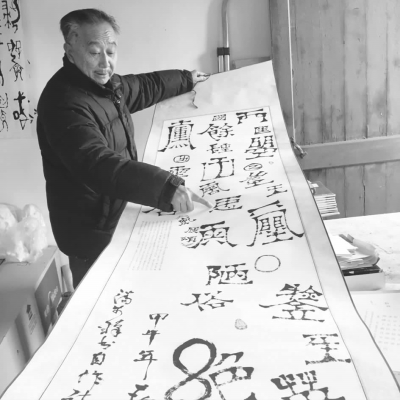

在与记者攀谈间,潘步臻又拿出一卷书法作品,该书法作品以魏碑为主,从上至下、大大小小、潇潇洒洒写了三十几个字,而记者仅认识其中的三五个,其他的均是象形的古文字。“这是我为武则天创作的一首古诗词,你不认得的字都是她造的。”说着,潘步臻一个字一字指着念给记者听。这幅诗歌作品叫《幼应颂》,是潘老前前后后花了近10年的时间为一代女皇武则天创作的诗歌:“天生曌日地王初,星证人英授国馀。圣证君臣除陋俗,绝碑千载月余誉。”全诗连题目共31个字,其中的“曌、幼、应、天、生、日、地、初、星、证、人、授、国、圣、正、君、臣、除、载、月、年”等21个字是武则天造的古字。

对于创作这首诗歌的初衷,潘步臻介绍说,《资治通鉴》中曾记载武则天造字12个,后来他查阅相关资料发现武则天造字不止这些。武则天到底造了多少字?潘步臻十分想解开这个疑团。那时电脑还未普及,查阅资料十分不方便。于是,他写信给《辞海》编辑部向其请教,并特地前往泰山博物馆参观那里陈列的两块石碑,因为上面有武则天所造的字。通过方方面面的了解和查询,潘步臻最终得知武则天时期所造字共有21个。于是,他灵机一动,便用武则天所造的21字作诗一首,既是兴趣使然,也便于记忆。

俗话说,慢工出细活,这句话用在潘步臻身上一点不为过。《幼应颂》尽管只有短短31个字,但是潘老从1998年开始收集资料到2009年最终定稿,前前后后历经十年。此后,潘步臻又将这首诗写成魏碑书法作品,武则天所造的21字用全部写成了古文字,并用小楷作注释,盖上印章。

“这上面的印章也是我自己刻的。”潘步臻一边介绍说,一边拿出他自刻的10多个印章,随即又从工作室的角落里搬出一块他正在雕刻的超大砚台。这块砚台已基本成型,上面雕刻着苍松、船舶、人物以及文字。说起雕刻砚台,潘老表示纯属偶然。几年前,一位朋友送给他一块制作砚台的好石——红丝砚石,重80多斤。因为喜练书法的缘故,潘老决定请人将这块石头精工制作成一块砚台。于是他将之带到扬州玉器厂,想请厂里的工艺美术大师精雕细琢,但是4万元的手工费让潘老望而却步。于是,潘步臻决定自己动手。

幸运的是,扬州玉器厂的这位工艺美术大师已经在石头上描好了图案。于是,潘步臻花了4000多元买来雕刻工具,并就着现成的图案开始创作。记者在这块即将成型的砚台上看到,潘老的家训“诗书继世,忠厚传家”这八个字也镌刻其中,但他分别运用了楷书、章草、今草、行书、魏碑、隶书、小篆、大篆八种字体来表达,一个字一种字体。“一杆苍松绕砚台,三人赏月浪飞船。綦亭隐许吟天籁,八体阳文继世传。”这是潘老为砚台作的诗,也刻在上面。同时,为了减轻砚台的重量,他还在砚台周边挖了几个洞,洞与洞之间不但相连相通,里面还雕刻了卧佛、嫦娥奔月等图案。潘步臻开心地告诉记者,明年再在细节上加加工,预计到大伏天,这个重30多斤的砚台即可完成。

书法、作诗、制砚,看似不相关的爱好,实则息息相通,潘步臻乐在其中。