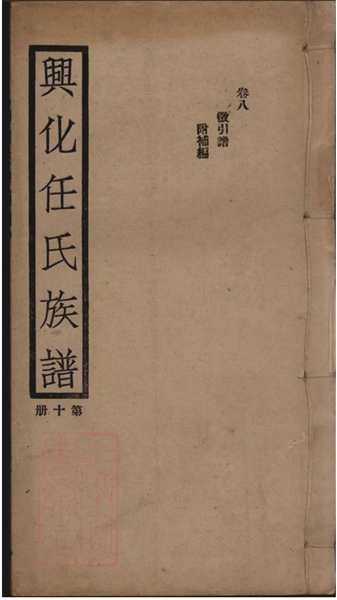

上周,我市姓氏文化研究会副秘书长王庆山先生发给我兴化《任氏家谱》电子版。《任氏家谱》系民国三十一年(1942年)修,全书十册。我大概翻阅了一下,竟发现谱中存录了王念孙5首诗词、王引之一封书信。仔细研读,发现该谱给我们提供了许多文化信息。

任氏是兴化文化积淀较为深厚的名门望族。相传元代,一位祖籍苏州的年轻小伙任功入赘兴化王家,改姓“王”,称“王功”。王功儿子王宣因功被朝廷赐封为“沂国公”,与其子王信共同镇守沂州。后在与朱元璋对抗中,王宣被朱元璋杖杀,王信则与其子王招潜回兴化故里。此后王招遵从父亲临终遗言,复祖姓为“任”,晦迹乡里,耕读自安。

到了清代,任氏家族出了一位名人,叫任大椿(1738—1789年),字幼植,号子田,乾隆三十四年中进士,历官礼部主事、《四库全书》纂修官、御史。任大椿为扬州学派的前期代表人物,一生立闱于考证名物制度及辑录小学、史书的研究,著有《弁服释例》《深衣释例》《小学钩沉》《子田诗集》等。由此任大椿与我们高邮的王念孙有了关联。

王念孙(1744—1832年),也是研究小学的,据《高邮王氏父子年谱》介绍,王念孙21岁后数年时间里,“与李惇、贾田祖晨夕过从,三人皆善饮,每酒酣,田祖辄钩析经疑,间以歌诗……又与宝应刘台拱、兴化任大椿、歙程瑶田书札往还。”共同的爱好,使王念孙与任大椿成为好朋友,他们除了书信交流外,还经常在一起游玩,所以就有了《同子田夕步兴化南郭》《偕任子田游蒜山》《偕任子田游东阿山中》等诗词。

《任氏家谱》中还存录王念孙《同石农登兴化文峰塔》诗和王引之《致石农公书》。石农何许人也?查《任氏家谱》,“第十五世孙 任葆生两子,长子大椿,次子大楷。任大椿,字幼植,号子田,配赵氏,嗣子燨;任大楷,字孔贻,号石农,配徐氏生一女,侧室吴氏,生子燨,兼祧大椿”。任石农是任大椿的亲弟弟,他的儿子兼做任大椿的嗣子。再查《高邮王氏父子年谱》:“乾隆二十七年,(王念孙)十九岁,娶恭人吴氏,同邑增生吴鋐次女也”“乾隆三十一年,(王念孙)二十三岁,春,长子引之生”。结合王引之的《致石农公书》,我们知道,王念孙与任石农是连襟,任石农是王引之的姨父。

王念孙一生著作等身,但所留诗词不多,王念孙次子王敬之辑《丁亥诗钞》,收录了王念孙18篇20首诗,这其中包括了《任氏家谱》中收录的5首。从这5首诗中我们可以了解到:一、王念孙精于描绘景物,作诗如画。他的诗中有“白日下江皋,余晖荡晴碧”(《偕任子田游蒜山》)的清澈,亦有“青天澄暮晖,片月出林莽”(《同任子田夕步南郭》)的疏朗;有“人鸟静无声,萧萧林响彻”(《偕任子田游蒜山》)的宁静,亦有“蒹葭渺无际,一发延海天”(《同石农登兴化文峰塔》)的苍茫;有“一水寂无声,菰蒲自生响”(《同任子田夕步南郭》)的凝神谛听,亦有“神山望不极,蜃气相摩吞”(《同石农登兴化文峰塔》)的骋目远望。千姿百态的自然物候,人与环境的谐趣,在王念孙的笔端一一得以展现,令人神往。二、王念孙善于寄情山水,抒发心志。《任氏家谱》收录的王念孙5首诗都是游山历水之诗,登高远眺,景物尽收眼底,容易激发人的心志,从而引发感怀。在他与任子田游东阿山时,看到东阿山中的风景,想到临淄侯曹植,想到东晋大将刘裕驻军留山,不由自主地“彳亍(chì chù 意为慢步行走)寻旧溪,临风一长叹”,透露出他那年京城考试落榜后的失意与怅惘。在同石农登文峰塔时,王念孙写道:“久立豁胸臆,尘埃无由缘。奚事徇喧卑,蒿下空自怜。”表现出他洁身自好,顾影自怜的心态。三、王念孙长于写五言古体诗,尊崇古风。纵观《丁亥诗钞》,五言诗是其主体。《任氏家谱》所录王念孙的5首诗均为五言古体诗。王念孙主张“古体诗当以汉魏六朝为宗,下逮有唐诸家,以正所趋。”魏晋南北朝时期,一些诗人既作七言诗,又作杂言诗,但五言诗始终是其主体,王念孙的诗歌创作也是这样。正如王引之在《石臞府君行状》中所说:“书札往还,讲求古学,诗宗汉魏六朝,模拟逼真”。

《高邮王氏遗书》收录了王氏的家状志传、王念孙的学术著作、王氏祖孙三代(安国、念孙、引之)的遗文。我查阅全书,没有找到王引之写的《致石农公书》,由此可见《任氏家谱》收录此文的珍贵。任石农在上一年夏天,曾要汪瑟庵先生带一部遗稿给王引之,想请王念孙审阅,当时王引之去贵州了,王念孙因为河堤决口,没有时间答复。到了当年春天,石农写信来问,于是王引之回信说明情况,并告之遗书已校完二卷,等家父督办子牙河漫工后继续校正,同时再与汪瑟庵商定印刷地点。信的最后向姨母问安。这封信,行文流畅,言简意赅,格式严谨,堪称古代书信的典范,值得我们当代人好好学习。