任环的一生只有短短四十载,但其生命之光穿越五百余年的时空,仍然熠熠生辉温暖世人,尤其是其行为事迹中透露出的英雄气概,从父亲任翱那里受到的良好教育,以及对子女的教育,放在今天仍有借鉴意义。

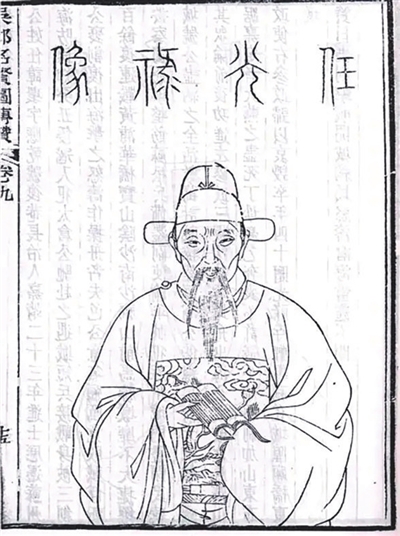

任环(1519—1558),字应乾,号复庵,明代长治人,著名抗倭英雄,在历史上名声很大,“清代文苑第一人”谷应泰在《明史纪事本末》一书中将任环与俞大猷、戚继光并称为明代抗倭三大柱石。为撰写《抗倭英雄任环传》,笔者收集了大量史志资料,在阅读这些史料的过程中,发现任环所取得的丰功伟绩与他所受到的良好家风熏陶密不可分。

任环的父亲名叫任翱,字汉升,生于明成化癸巳年(1473年)十月,从小聪明伶俐,好学不倦,为郡庠生,原本可以考取功名,以仕途为进身之道,不幸的是接连遭受父母之丧,让他失去了读书仕进的机会。明万历《潞安府志》记载,任翱非常孝顺,父母的去世令他悲伤过度,好些日子茶饭不思,消瘦得只剩下一副骨头架子,他的行为获得了人们普遍赞誉,“人称孝焉”。任翱具有商业头脑,“善货殖”,在通过自己的努力积累起一定财富后,建起书舍供士子们读书讲学,自己也跟着读书学习,其好学、求学、助学精神可见一斑。

任翱喜欢阅读宋儒性理之学,在阅读朱熹编著的《小学》时,曾感叹地说:“圣贤之道,全在这里面啊。”但他读书又能跳出宋儒性理之学的樊笼,有一次读老子所著《道德经》,读到立戒章时说:“老子的学说,儒家认为是异端邪说,拒不学习接纳,现在看到其言说‘知足不辱’,真可谓是通达人的言语呀,怎么可以囿于门派之见而废弃公理呢!”

任翱成年后,先娶蒋氏为妻,蒋氏去世后又娶张氏。张氏为任翱生下一个女儿,早夭之后再无生育。封建时代,没有子嗣被视为大不孝。眼看着人到中年膝下无子,任翱又娶赵氏为二室,在47岁那年,赵氏为他生下一个男孩,这个男孩就是任环,8岁开始读书。为让任环接受到优质的教育,任翱将他送进当时全潞安府(今山西长治)最好的老师李新芳门下求学。

李新芳,字元德,别号漳野,早在府学读书时便“文章行谊卓冠一时”。嘉靖二年(1523年),李新芳考中进士,历任淮安府推官、户部主事、监察御史等职。嘉靖十三年(1534年)前后,李新芳致仕归乡,在长治东部山脚下建起天际草堂,开辟“太虚亭”为讲学之所,其学术造诣深厚,教育弟子能够“随品陶铸”,学生之中出了很多有名望的人,即使是王公贵族也尊称其为“漳野先生”。著有《漳野文集》八卷,书中收录的讲学之作多至三卷。

任环在《四川道监察御史漳野李公墓表》一文中回忆自己受教于李新芳的经历时说:“承先君命,时及公之门墙,受公之益宏矣……归田杜门,构太虚亭,体验身心,静观造物。所学一以孔子为师,次惟尊信颜孟。于先儒传注,不苛从违,其所自得知,几图权义,皆确然至当,足俟千古观者,洒然如大梦之得醒也。”俗话说:“亲其师,信其道”。李新芳在府学读书时立下两句誓言:“事在分中皆可做,理根心上不难明”“身心不可告天地,面目如何对圣贤”。巧的是,任环在府学中读书时,也用两句话表露过自己的心迹:“营私者无上,亏行者无亲”“充海阔天高之量,养先忧后乐之心,必如是,始可以言士”。从中可以看出,任环的雄心壮志与品德修为深受李新芳影响。

除为任环聘请最好的老师外,任翱也以身作则,经常随事对任环进行教育。他曾对任环说:“读圣贤书当身体力行,苟徒知之不能行,犹不知也,于身心何益哉!”其言语中透露出的“知行合一”的观点,在今天仍然值得人们去遵循。嘉靖十九年(1540年),任环初次参加乡试便考中举人,面对亲朋乡邻送上的一片赞誉之声,任翱却表现得非常冷静,甚至面露忧色,有人问他儿子少年有成为何不开心,他说:“吾儿年少,正欲肆力于学,恐其以一第而自懈也。”原来他认为任环年纪轻轻,正是学习知识的好时候,怕他以一试成功而放松对自己的要求。

嘉靖二十三年(1544年),任环考中进士,次年被任命为广平县令。上任前,任翱对任环说:“为政以爱人为本,然爱人先于节用,若夫好奢而侈用,则必为民害也,尔戒之。”意思是,做官的根本是爱护民众,然而爱护民众首先要节省费用,如果贪图享受生活奢侈,一定是民众的祸害,你要以此为戒。多年之后,清康熙《广平县志》将任环列入“名宦”,记载他“才识超越,志行忠良,立心一以爱民为主,朴俭净素,导诲乡闾,见有奢侈犯礼者痛加鞭斥,孝弟啬省者崇奖称许”。县志里对任环政绩的记载中,明显闪动着任翱的影子。甚至在一定程度上可以说,任环在广平为政期间,是将父亲任翱对他的教诲大而化之,用到了对广平百姓的治理上,不仅自己“朴俭净素”,而且教育乡民也要这样做,见有生活奢侈违反礼仪的就“痛加鞭斥”,见有孝顺父母敬爱兄长、勤劳耕作生活节俭的就大加表扬。

因为工作成绩突出,在广平担任县令不足一年时间,任环便被调到事务更为繁杂、经济也较广平要好的沙河县担任县令。为了略尽自己一片孝心,任环派人把任翱从长治接到沙河侍养。到达沙河县衙时,任翱要从旁门进去,随从急忙拦住他,请他从中门进去,任翱说:“此公门,非私室也,吾一布衣,讵可譛乎!”他觉得,这里是官府的衙门,并非私人的住宅,自己是一个没有官职的人,怎么可以越礼而为。这番话,与其说是任翱讲给随从听的,不如说是任翱送给任环的一个“下马威”。

沙河县东南北三面为旷野平畴,西边是雄伟的太行山,“重岗复岭,川谷窅深”,一县之内地势高低落差超过千米。沙河县虽然在“畿辅为小邑”,但由于地处晋冀豫三省交会之地,迎来送往非常频繁。有一次,任环回衙之后向任翱倾诉往来奔波之苦,没想到任翱说:“汝乘肩舆而行犹以为苦,彼舆夫独非人也?古人有朝暮运甓以习劳者,岂可自求安逸!”用现在的话说就是,你坐着轿子还感到劳累,那抬轿子的难道不是人?古时候有早晚运送砖头练习劳动的人,你怎么可以自求安逸!

从这些例子中可以看出,任翱没有因为儿子任环贵为县令,是朝廷命官,地方上的“一把手”,就放松对他的教育和要求。恰恰相反,他不仅力求通过自己的言行给任环树立做人做事的标杆,同时又能借事乘势适时对任环进行点拨,让身在官场中的任环始终保持清醒头脑,严格要求自己。

嘉靖二十六年(1547年)六月,任翱去世。29岁的任环辞去官职回到家乡长治,为父亲守制三年。嘉靖三十二年(1553年)春天,任环请朱希周为父亲任翱撰写墓表。了解完任翱一生事迹后,朱希周作了《明故敕赠文林郎滑县知县任公墓表》一文。文中这样说:“由是上官誉其贤,小民怀其惠,咸谓古之循吏复见于今日也,是虽侯之才德有过人者,亦孰非公之教哉”。笔者对此深有同感,纵观任环,无论在其求学期间表现出的雄心壮志,还是走上仕途之后的施政方略,走的每一步都深深刻着任翱的烙印。

对任环来说,任翱的去世不仅是失去了父亲,更是失去了自己的人生导师。失去了父亲的陪伴,任环能走好自己的人生之路吗?从史志资料记载来看,任环用实际行动给父亲、也给世人交上一份满意答卷。

嘉靖二十九年(1550年)守制期满后,任环被任命为滑县县令,清康熙《滑县志》记载其在滑县任职期间“操履清介,立政严明,尤尚气节”。其中还讲到一个细节,说每当俸金发下来,任环就交给办事的官吏,需要什么就拿俸金去买,而不花费公款。刚开始大家还以为他是做做样子,但时间久了,发现其“终始不渝”,才知道他是真正的“操履清介”。

嘉靖三十年(1551年),任环被提拔为苏州海防同知。到苏州为官第二年,适逢倭患骤起,身为文官的他临危受命领兵御倭。他身经百战,用自己的胆略和才智保护了江南无数百姓的生命安全。在短短几年内任环接连被擢升为太仓兵备、山东按察司副使、山东布政使司右参政等职。

率军御倭初期,任环身中箭伤,由于得不到及时医治而“疽发于背”。得到消息的家人出于对他的关心,写信要他回衙治病。接到家书的任环在太仓战场休息间隙草成一封回信,后被收在《山海漫谈》中,题为《军中寄子书》,全信内容如下:

我儿千言万语,只要我回衙,何风云气少,儿女情多耶!倭贼肆行,毒害百姓不得安宁,我领兵在外不能诛讨,啮毡裹革此其时也。幸而无事,与尔相安于太平做个好人,一有意外之变,则臣死忠、妻死节、子死孝,大家成就一个是而已。

面对倭寇肆虐,屠戮百姓,学苏武嚼毡、马援裹革,而不学楚囚对泣,一句“此其时也”,从中折射出任环甘愿为大家而舍小家的豪迈气概,其对生死、苦难、忠孝的认识和态度,不仅感动了同时代的许多人,即使在五百年后的今天,这封家书仍然在被广为传播。

嘉靖三十七年(1558年)七月,任环在家乡长治病逝。明朝廷赠其为光禄寺卿,荫一子为副千户,嘉靖皇帝亲颁“谕祭碑”,在苏州创建“录功祠”,春秋两季对其进行祭祀。

本版内容摘自“学习强国”,请原作者或有关单位联系我们,以奉稿酬。