□ 倪文才

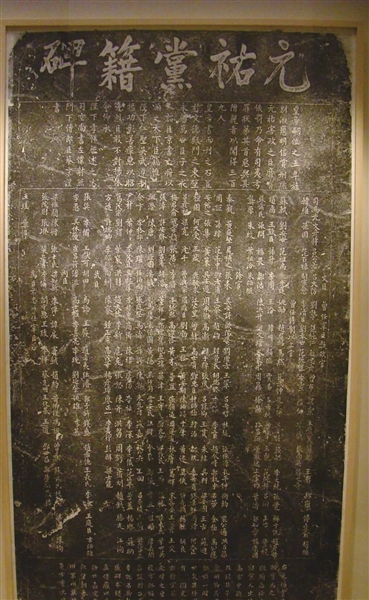

北宋有一桩著名的“元祐党籍案”,由此产生“元祐党籍碑”。这个碑上有三位高邮人,他们是孙觉、孙升、秦观。

“元祐党籍案”是北宋时期一场政治斗争的产物。元丰八年(1085年)宋神宗去世,哲宗继位,改年号为元祐。同年司马光任宰相,朝廷全面废除王安石变法,恢复旧制,前后历时九年。至此,支持变法的政治派别被称之为“元丰党人”,反对变法的一派则被称之为“元祐党人”。

绍圣元年(1094年),章惇任宰相,又恢复变法新政,元祐党人遭到全面打压。到了元符三年(1100年),宋哲宗去世,宋徽宗继位,向太后垂帘听政,其间,再次起用元祐党人。然而好景不长,9个月后,宋徽宗正式执掌大权,任用蔡京为宰相,重新恢复变法新政,元祐党人再次遭受打击。宋徽宗、蔡京将在元祐时期反对新法及在元符时期有过激言行的大臣列出120人,分别定其罪状,称作奸党,并将这120人姓名刻于石上,由宋徽宗亲自题写碑名“元祐党籍碑”,竖立于端礼门外,并规定不许党人子孙留在京师,不许参加科考,碑上列名者“永不录用”。后又将元祐党人增至309人,蔡京手书姓名,发各州县,要求仿京师立碑“扬恶”。309人中有文臣曾任宰臣执政官27人、曾任侍制以上官49人,余官177人,武臣25人、内臣29人,还有为臣不忠、曾任宰臣2人。

从崇宁四年(1105年)到大观二年(1108年),朝廷陆续为元祐党人平反,先是对被贬逐的元祐党人实行大赦,进而下令销毁朝堂与全国各地的“元祐党籍碑”,撤销对元祐党人的所有禁令,并“特别给予议复官阶”,而“元祐党籍碑”成了一个淳儒贤臣的名录流传后世。

孙觉(1028年—1090年),字莘老,进士,文学家。孙觉先后任七个州的知府,官至吏部侍郎、御史中丞、龙图阁学士兼侍讲。孙觉于元祐五年(1090年)去世,但于崇宁元年(1102年)被列为元祐党人,其姓名被刻在《元祐党籍碑》上,竖于端礼门外。直到崇宁五年(1106年),才得以平反,追复故官职。

孙升(1038年—1099年),字君孚,进士,先后任泰州判官、监察御史、济州知州、殿中侍御史、中书舍人、应天府知府等职。绍圣元年(1094年),哲宗亲政,章惇为宰相,全面恢复变法新政,严酷打击元祐党人。其间,孙升被削职,先后到房州、归州任知县,接着又被贬为水部员外郎,再被贬为果州团练副使,安置在汀州(今福建长汀县),两年后(1099年)病逝。崇宁元年(1102年)已经去世三年的孙升被列为元祐党人,其姓名被刻在“元祐党籍碑”上。崇宁五年,朝廷大赦天下,蔡京罢相,孙升议复官阶。

秦观(1049年—1100年),字少游,一字太虚,别号淮海居士,进士,先后任蔡州教授、秘书省正字、国史院编修、左宣德郎,为“苏门四学士”。元祐八年(1093年)十一月,哲宗亲政,继续推行神宗开启的变法,起用新党代表人物章惇为相,旧党各派皆被斥逐,罢职外放。秦观初贬杭州通判,还未到任,于途中再贬监处州酒税,后被削职为民,贬往郴州,再被移送横州、雷州编管。元符元年(1098年)哲宗驾崩,徽宗赵佶登基。徽宗为巩固统治地位,希望调停两党之争,下令召回贬逐之臣。元符三年(1100年),秦观奉诏复宣德郎,放还北归,不幸猝死于藤州。然而,崇宁元年(1102年),徽宗任用蔡京为相,再次打压元祐党人,将包括秦观在内的120名元祐党人称之为“奸党”,刻在“元祐党籍碑”上,后碑上名单增至309人。从崇宁四年至大观二年(1108年),随着朝廷陆续对元祐党人大赦,撤销禁令,秦观才与其他元祐党人一起得以平反。

元祐党籍案是北宋时期党争的极端体现,有着鲜明的政治色彩。这场政治斗争使孙觉、孙升、秦观这样的名德之臣、国士才子深受其害。同时,这场斗争还引发了大规模的文化清洗,蔡京下令销毁元祐旧党的著作,苏轼、黄庭坚等人的作品几乎付之一炬,极大地破坏了文化的传承和发展。