□ 杨晓莉

编者按:

习近平总书记指出,历史是最好的教科书。对我们共产党人来说,中国革命历史是最好的营养剂。今年是新中国成立75周年,从即日起,本报将推出“庆祝中华人民共和国成立75周年”系列报道,开设《红色记忆》专题专栏,集中报道为新中国成立作出贡献的革命先烈、革命战士的光辉事迹、感人故事,缅怀革命前辈们的丰功伟绩,颂扬革命先烈的崇高精神。

烽火连三月,家书抵万金。在风雨如晦的战争年代,家书承载着战火的回忆,蕴含着亲情的温暖,诉说着无尽的思念,寄托着殷切的祝福,是革命烈士留给后人无比宝贵的精神财富。

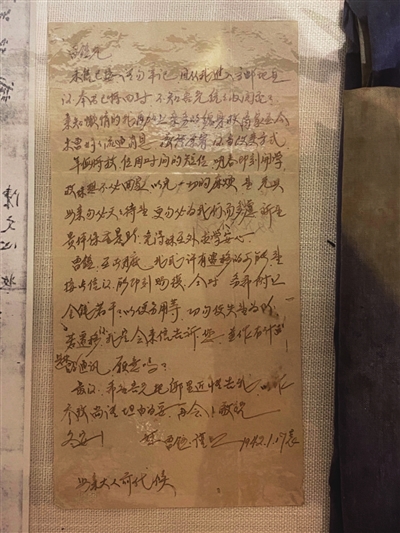

高邮革命斗争史纪念馆收藏着一些革命烈士的家书,其中有一封是胡曾钰烈士写给无锡老家兄长的。与一般家书不同,这封约300字的家书里,除了有胡曾钰烈士对家人的问候外,更多是她用善意编织的谎言。

宣传抗日 ,英勇牺牲

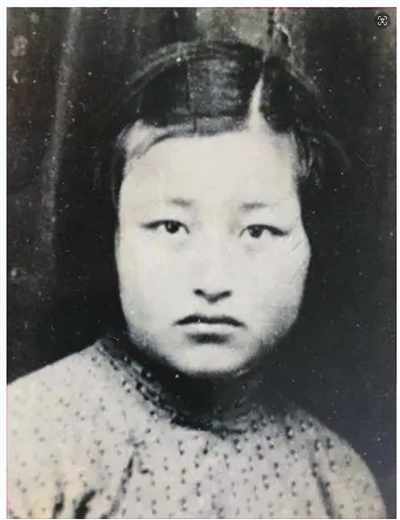

胡曾钰1921年4月5日出生于无锡堰桥胡家渡,7岁时其父因病去世,胡曾钰和大哥、二哥兄妹三人,靠母亲给人洗衣服、做针线,挣得微薄收入度日。胡曾钰小学毕业后,进入无锡女子中学读书,后又到胡氏公学(义学)读完初中课程。1938年,她先后在无锡八士桥方村、梅村当小学教员。

1937年11月25日,无锡沦陷。 1939年5月,新四军“江南抗日义勇军”(简称“江抗”)到八士桥一带开展抗日救亡活动,胡曾钰积极参加抗日宣传。9月,“江抗”奉命撤回路西。胡曾钰借口外出求学,瞒住母亲,参加了“江抗”宣传队,从此走向抗日前线。

胡曾钰参军后,积极工作,部队流动到哪里,她就宣传到哪里。为了适应游击斗争需要,她和宣传队的同志经常化装成老百姓,深入群众做民运工作,有时穿草荡同敌人周旋,有时直接拿枪参战。由于她表现英勇,刚入伍不久就加入了中国共产党。

1941年9月,由“江抗”改编的新四军六师十八旅奉命转移至苏北地区,开辟江高宝(江都、高邮、宝应)抗日根据地。11月,胡曾钰随部队转战高邮,分配到二区办事处搞民运工作。当时,高邮日伪军据点林立,斗争十分艰苦。1942年7月,二区划分为二、三两区,胡曾钰担任三区区委宣教科科长。为了迅速打开工作局面,胡曾钰经常起早摸黑、走村串户,深入贫苦农民家里,同他们促膝谈心,讲解抗日救亡的道理,动员和组织群众投入抗日斗争。胡曾钰在三区工作仅一年时间,就同当地老百姓结下了鱼水深情,群众有什么事都愿和她交谈,老人把她当女儿,妇女把她当姐妹,儿童把她当老师。

1942年9月,敌人集中兵力对抗日根据地进行分块“清剿”。11月8日上午10时左右,敌人再次包抄上来,在敌众我寡的情况下,我军被迫向西北和东北方向撤离。当胡曾钰最后撤到庄子东边麦田时,腿部中弹受伤,不能行走,凶残的敌人猛扑上来,对她连刺两刀,胡曾钰当场壮烈牺牲,年仅21岁。当地群众和胡曾钰的战友含着泪水,将其遗体安葬于野庙义冢地。

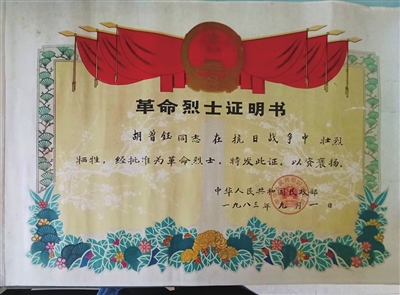

为了纪念胡曾钰烈士,高邮县抗日民主政府将她牺牲的地方命名为“曾钰乡”(现为汤庄镇曾钰村)。1976年,地方政府和人民群众又将烈士遗骨移葬于曾钰小学校园内,并立碑纪念,用烈士的革命精神激励教育后人。

写满“谎言”,为报平安

1942年1月,胡曾钰烈士牺牲前10个月,当时高邮的革命形势正如火如荼。

因胡曾钰参加革命时对家里人称其在外求学,临近春节,每逢佳节倍思亲,为了不让家人担忧,她决定将这个“谎”继续圆好。1月17日早晨,她给家中亲人写了一封满是“谎言”的家书报平安,收信人是其二哥胡曾锽。

透过高邮革命斗争史纪念馆展柜玻璃,记者看到,这份家书300字左右,纸质已经泛黄。家书开头这样写道:“曾锽兄,来信已接,请勿牵记。自我进入高邮地区后,奉书已将四封,不知吾兄统统收阅否?素知懒惰的我,再加上杂务的缠身,故离家至今未曾好好流通消息,敬请原宥。”胡曾钰隐瞒了自己参加抗日斗争的忙碌,以自己因“懒惰”和杂务缠身,没有时间多多写信沟通消息,向家人表达了歉意,并请家人勿牵挂自己。紧接着,就是为让家人安心而继续编造自己还在求学的“谎言”:“年假将放,但因时间的短促,明春即刻开学,故妹想不必回家,以免一切的麻烦。望兄、父母亲勿必天天待望,更勿必为我们而多虑,祈望贵体保重是盼,免得妹在外求学不安心。”胡曾钰用“谎言”告诉哥哥,因为寒假时间短,开学又早,所以她决定不回家过年,请母亲、兄长不要过分担忧。信末,她希望二哥收到信后能即刻回复,告诉她家乡的事情。

纸短情长,这封家书虽没有豪言壮语,却能在字里行间里感受到一名共产党人的家国情怀。在硝烟弥漫的战争年代,在小家和大家的抉择中,胡曾钰把对亲人和家乡的思念深深地埋在心里,毅然选择了伟大的革命事业。

不知道胡曾钰有没有收到哥哥的回信,但哥哥再也不会收到妹妹的信件了。1942年11月8日,胡曾钰被敌人残忍杀害,献出了年仅21岁的宝贵生命。

烈士已逝,精神永存

高邮革命斗争史纪念馆内,胡曾钰烈士遗物展柜上方摆放着一束花圈和用十字绣绣成的玫瑰花束,这是胡曾钰的侄女,即胡曾钰二哥胡曾锽长女胡继芳前来祭拜姑姑时敬献的。在接受记者电话采访时,胡继芳告诉记者,她的姑姑、父亲与大伯都参加了革命,姑姑和大伯在革命中都牺牲了,姑姑牺牲时年纪最小。“虽然我从小没见过姑姑,但家里人一直都很惦记她。姑姑写给父亲的那封家书,也一直被父亲珍藏着。父亲时不时地拿出来看看,嘴里还经常念叨。”胡继芳介绍说,姑姑的这封家书是1942年1月17日清晨写的,父亲收到信时已隔了一个多月。收到信后,父亲立即回了信,还随信寄了些钱给姑姑。但父亲回信后,就再也没有收到过姑姑寄来的任何信件。虽然心中有所猜测,但家人都愿意相信她是在外求学,总认为姑姑有一天会回家。解放后,父亲四处打听姑姑的消息,一直没有结果。直到1975年9月份,高邮政府工作人员找到家中,才知道姑姑已于1942年在高邮牺牲了。

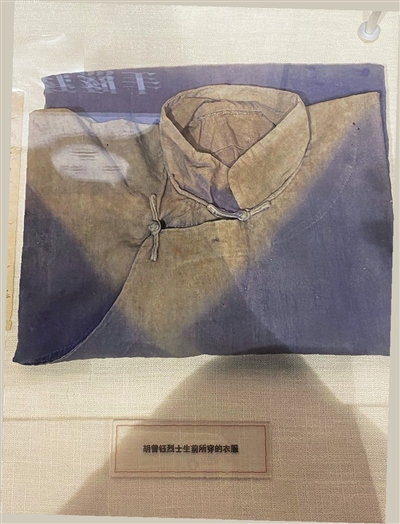

“得知姑姑的消息后,当时我曾陪同父亲随高邮政府工作人员踏上姑姑曾经战斗过的那片土地。”胡继芳说,那是自己第一次来高邮,虽然至今已时隔数十年,但回想起当时的场景,仍然历历在目。来到高邮后,才知道姑姑牺牲的地方被命名为曾钰村,当地还为姑姑立了纪念碑。去祭拜时,有很多当地老百姓自发前去一同祭拜,向我们表示感谢,场面非常感人。第一次来高邮时,父亲也随身带来了姑姑写给他的那封家书,并将之交给了高邮政府工作人员,也看到了姑姑牺牲时所穿的那件蓝色旗袍,上面还有血迹。“那件蓝旗袍是姑姑当时离家时所穿,父亲见后眼泪纵横。”胡继芳说,从此以后,每年她都会陪同父亲至少来一次高邮祭拜姑姑,2000年父亲去世后,自己也时常带着家人前来。“高邮已经成为我的第二故乡,今后还会再来。”

烈士永垂不朽。如今,那封泛黄的家书以及蓝色旗袍均陈列在高邮革命斗争史纪念馆内,诉说着胡曾钰烈士永不褪色的革命信仰和精神光芒。