□ 记者 李静 尤炳元

随着时代变迁,修表这一行当似乎与人们的生活渐行渐远,成了流淌在旧时光里的一门老手艺。在我市嘉禾路上,有一位老人终日与钟表为伴,坚持修钟表已有47年,他就是王继荣。

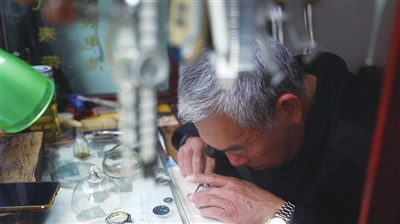

在嘉禾路上的一家小店铺内,64岁的王继荣正专注地低头摆弄着手中的工具。一盏灯、一张桌子、一把椅子,方寸之地,便是他的人生舞台。因为幼年身患小儿麻痹症不幸导致残疾,从此无法像正常人一样从事体力活,在家人的建议下,王继荣决定学习一门手艺来养活自己。1967年,18岁的王继荣在高邮钟表店当学徒。靠着自己的努力,三年后王继荣顺利出师,开始在店里正式工作。在当时,身为钟表匠人是一件很光鲜的事,也正是依靠这门手艺,王继荣一家人的生活有了着落。

在那时,老高邮人每天路过傅公桥都会看到王继荣的摊位,一张小方桌,一个写有“修表”二字的玻璃柜,这些便是王继荣营生的标配,也成就了他年轻时自食其力的梦想。时间久了,王继荣修表的手艺在高邮当地也小有名气。几经辗转,店铺从热闹的傅公桥搬到嘉禾路,从流动的小摊位到如今的小小店面。王继荣的店铺面积不大,也没有光鲜亮丽的门头。自然光线照在已有年份的操作台上,各式各样的修表工具,沾满了岁月的沉淀与痕迹。日复一日、年复一年,在不少同行“收山”时,王继荣仍坚守在这张老旧的桌子前,在方寸间做着细致的活计,成为小城里时光流淌的温暖记忆。

修表是一个非常精细的活儿,因为手表内部的结构极其复杂,修表匠除了需要心细如发,更需要平心静气,若是手上的动作稍有闪失,就有可能损坏表芯原有的结构。在店里,王继荣常常沉浸在自己的修表世界里,戴上放大镜,低着头,左手拿着一块表盘,右手平稳地拿着钳子、镊子、螺丝刀等工具小心翼翼地操作着。

一块全自动的机械手表有180多个零部件,每一个零部件都有不同的用处,要逐个了解它们的机械原理。王继荣从未停止探索和学习,这几年他不断适应着手表款式的更迭。一分耕耘,一分收获。不论是几十元的平价钟表,还是上万元的名表,王继荣都会想方设法修理好,不让顾客一趟趟地来回跑,不多花一分冤枉钱。

岁月易逝,匠心不改。王继荣说,这么多年,让他割舍不掉的,是钟表背后的故事,是这些来自不同家庭、有的传承数百年的钟表承载着的一个个家族的记忆和情怀。在王继荣看来,他不仅仅是在修表,也是在帮助顾客“修复”回忆和寄托。

虽然钟表行业早已不复从前,但王继荣说,店里从来都不缺客人。每天坚持早上7点到店,傍晚6点关店的他,平均每天要修理五六块手表,生意好的时候从早忙到晚,一刻都停不下来。由于常年伏案修理、用放大镜,王继荣患上了职业病——颈椎疼痛、视力下降。然而对于这些病痛他都一笑置之,不愿放下自己的手艺。

择一事终一生。说起传承,王继荣黯然神伤,自己的一身手艺并没有继承的人,他特别希望有人能把修钟表这门手艺传承下去,让工匠精神代代相传。

“嘀嗒嘀嗒嘀嗒”,钟表声再次响起,时光流转,带走了曾经属于王师傅的“光辉岁月”,却带不走他对这门老手艺的热爱与坚守。