龙虬庄遗址素有“江淮文明之花”之称,是江淮东部地区最大的一处新石器时代聚落遗址。它在源远流长的历史长河中孕育出了许多令后代人自豪的“龙虬庄之最”,其中,有被誉为“中华文明的曙光”的陶文,有被称为“最萌文物”的猪形陶罐,有将人类栽培水稻的历史提前到5500年前的炭化稻,有被《中国箸文化史》认定为中国最早的筷子的骨箸,等等。近日,记者再次走进龙虬庄遗址,去领略古龙虬庄人的聪明智慧和他们创造出的厚重文化。

江淮东部最大的聚落遗址——龙虬庄遗址

龙虬庄遗址坐落于我市龙虬镇北首,东西长约240米,南北宽约180米,总面积约43000平方米,呈圆角长方形,四面环水。龙虬庄遗址介于长江与淮河之间,与长江、淮河的距离几乎相等,是江淮东部面积最大、保存较完好的一处新石器时代的大型聚落遗址。

“古遗址的发现和挖掘离不开专家,而说起龙虬庄遗址的发现,还有一段小故事。”龙虬庄遗址工作人员告诉记者,上世纪六七十年代,一批又一批的知识青年和文化人被下放到农村。南京博物院的考古工作者张正祥也在其中。他全家被下放到高邮县一沟某生产队劳动。有一天雨后,张正祥有事到公社去,在路过五队、六队时,发现这两个生产队庄台后的水渠内及其两侧岸边,暴露着大量的丽蚌壳、陶片等。职业的敏感和丰富的考古经验使张正祥意识到,这里至少在六千年前就有人居住过。于是,他把这一非常有价值的发现汇报给了有关部门。后经张正祥、纪中庆等人调查,确认是一处新石器时代遗址。

1993年春至1995年冬,由南京博物院考古研究所、扬州博物馆和高邮文管会组成的龙虬庄考古队,先后对该遗址进行了四次大规模的科学挖掘。尤其是1993年春、秋两次的发掘,成果颇丰,不仅基本弄清了遗址的地貌和地层堆积情况,搞清了墓葬的分布范围,掌握了龙虬庄先民的埋葬习俗,而且经初步研究和论证,确认该遗址是一处分布于大运河以东江淮地区的新的古文化类型。

利用是为了更好的保护。近年来,为了保护好龙虬庄遗址,市委市政府和龙虬镇政府都投入了大量的物力和财力,一方面,认真做好龙虬庄遗址的考古发掘工作;另一方面,科学布局、认真谋划,全力打造42.89公顷的考古遗址公园。相信在各级党委政府的重视下,在文物主管部门的努力和人民群众的支持下,这朵“江淮文明之花”会开得更加灿烂夺目。

比甲骨文久远上千年的文字——陶文

1993年,龙虬庄考古队在对龙虬庄遗址进行第一次挖掘时,于河边采集到一片磨光泥质黑陶盆口沿残片,这片磨光泥质黑陶盆口沿残片,上面刻有八个类似文字的刻画符号,左行四个近似甲骨文,右行四个类似动物图形,刻文笔划纤细,技法娴熟,通篇包含一个完整的意义。对于陶文的释义,有专家将其横向分成甲乙两组,每组四个字,甲组左侧上下为干支,试读作“戊辰”。干支右侧为记事,甲组试意为:“戊辰日,某男某女交媾,某女哼唧呻吟,巫师大声作法鼓励多生”;乙组正好与甲组相颠倒,右侧上下为干支,试读作“辛未”。干支左侧上面一字结构与甲骨文“孕”字相近,又与甲骨文“娩”字意近。乙组试意为:“辛未日,某女终于分娩了,产妇在号叫中实现了巫师的祈祝,欢呼吧、歌舞吧”。

考古学家认为,龙虬庄遗址中发现的陶文比较成熟,似成词语,并已脱离了早期发现的如仰韶、良渚等遗存的单个字节,更接近成熟的甲骨文。据记载,甲骨文的历史可以追溯到三千多年前的商代,这一时期的甲骨文文法完善,已能完整记录事物的过程,且涉猎面甚广。但是,专家学者在追溯甲骨文的“源”时却产生了疑问,商代之前是夏代,在对夏代的二里头文化考古时,仅在一些陶器的内沿上发现过刻画文字符号,显然不是甲骨文的源头。然而,随着龙虬庄遗址的发掘和磨光泥质黑陶盆口沿残片的出现,甲骨文的源头之谜被成功解开。

2003年,中央电视台网站刊载了题为《江苏考古新发现:高邮陶文早过甲骨文1000年》的文章,文章称“江苏省高邮龙虬庄遗址出土的陶文比甲骨文年代久远上千年,该陶文很有可能是甲骨文的起源。”如此图文并茂的刻文陶片,在中国还是首次发现。在全国展出时,龙虬庄陶文被誉为“中华文明的曙光”。

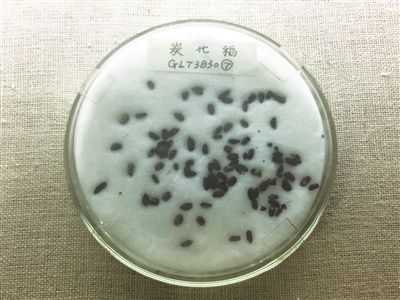

稻作农业最高发展水平——炭化稻

在龙虬庄遗址的发掘中,考古队还挖到另一件稀世珍宝——炭化稻。“你别看它黑黑小小的,看起来不起眼,它可比金子还值钱呢。”工作人员告诉记者,1994年2月至4月,考古队对龙虬庄遗址进行第三次发掘时,在四个新石器时代的文化层中浮选出4000多粒炭化稻。有关专家对这些炭化稻进行科学鉴定和分析研究表明,所有的炭化稻均为人工栽培稻,说明龙虬人在距今7000年至5500年之间,已经从事人工栽培水稻,其稻作农业经济延续了1500年之久。

有关专家表示,河姆渡遗址里也曾发掘出炭化稻,但那是装在容器里,只能说明那时河姆渡有稻子,不能说明河姆渡人种稻子,而龙虬庄的炭化稻全部在土里,上面的颗粒大而饱满,越往下越小而杂乱,充分展示了水稻从野生到人工栽培的驯化过程。表明下层的水稻处于野生阶段,这些碳化稻体现了1500年的栽培过程。有关专家认为,龙虬庄遗址展现了原始稻作农业发展史,龙虬庄先民通过选育良种、改良种质提高产量,反映了我国新石器时代稻作农业的发展,对于研究我国稻作农业的起源,具有极其深远的意义。

最早利用陶器上的附件来规范手的行为——“尚右”礼仪

“快来看,这个陶器好奇怪啊。”在龙虬庄遗址博物馆里,两个人正站在一种叫陶盉的器皿前观察着。记者发现,这种叫陶盉的器皿皆为壶形,三实足外撇,宽扁把上翘,肩部出一管状壶嘴(又叫管状流),且这些陶盉的把和管状壶嘴于壶身的左侧成九十度角。这一现象表明,在遗址中发现的陶器上的流、鋬、把手等,不仅指示出陶器的使用方向,还规范了手的使用行为。

因为这些陶器无一例外地都是利于右手使用,这种现象表明当时在陶器的制作上,还起着规范人们动作行为的作用,这在我国的新石器时代遗址中是十分罕见的。有关专家表示,中国传统文化中的“尚右”礼仪,也可能最早出现在龙虬庄遗址。

被《中国箸文化史》认定为中国最早的筷子——骨箸

中国是餐具筷子的起源地,是筷子文化区的中心。在龙虬庄遗址的墓葬区发掘中,考古队发现了一种一头尖、一头圆钝的细长骨器。该骨器置于随葬的口朝下、倒扣的陶钵或陶碗之下,而且往往成双出现,显然与碗、钵配套或与碗、钵有关,因此将其确认为骨箸。据了解,筷子在我国古代就称为“箸”,另据有关专家表示,龙虬庄遗址出土的骨箸是我国最早的筷子,龙虬庄遗址出土的骨箸将我国使用筷子的历史提前到距今5500年之前。

同时,在《筷子春秋》和《中国箸文化史》中,都明确记载了龙虬庄遗址出土的骨箸是中国最早的筷子,这将我国使用筷子的历史追溯到龙虬庄文化,即龙虬庄遗址为中国箸文化之源。

“最萌文物”——猪形陶罐

在龙虬庄遗址中出土的诸多陶器中,还有一种被称为“最萌文物”的猪形陶罐。它形态各异,生动可爱,格外引人注目。猪形陶罐小如茶盅,大似儿童储蓄罐,造型逼真生动,猪嘴微拱,眼睛或眯或“囧”,身体圆浑,酷似夸张的现代肥猪。专家表示,猪形陶罐的这种“造型”可能与当时龙虬庄先民对猪的崇拜及家畜饲养业发达有关。

本版文字 周荣池 王小敏

摄影 王小敏 王林山