1931年8月26日凌晨,高邮运河多处决堤,特大洪灾瞬间爆发,高邮和里下河各县尽成泽国,千万百姓顿遭灭顶之灾。无数求生的灾民在屋顶和树上避难、呼天喊地,备受煎熬。而逃过水灾一劫的灾民又遇到瘟疫流行,病死者不计其数。

据《运河专刊》记载,里下河地区有1320万亩农田颗粒无收,倒塌房屋213万间,物产损失达2亿元以上,受灾民众约58万户350万人,140多万人逃荒外流,77000多人死亡,其中被淹死的有19300多人。

《故事里的故事》再现特大洪水纪实

这场旷世灾难,离今已整整过去85年。市政协原主席、高邮文化研究院院长倪文才曾在他于2006年出版的《故事里的故事》一书中再现了1931年高邮特大洪灾惨况。倪文才在书中介绍说,小时候,他就经常听到老人们零零碎碎地讲述民国二十年“倒大口子”(大运河堤坝决口)的一些故事,工作以后偶尔也接触过一些1931年高邮洪水的资料,但对1931年为什么会发这么大的洪水,这场洪水高邮究竟造成了多大的危害却不清楚。于是,他翻阅了《高邮县志》《高邮水利志》《高邮文史资料》《20世纪中国水旱灾害警示录》等书籍,对高邮1931年特大洪灾有了一个比较全面的了解。

据倪文才介绍:1901年至1948年间,高邮就发生三次重大水灾,分别是1916年、1921年、1931年,尤以1931年为最。1931年6月、7月,淮河流域连降三次大暴雨,第一次6月17至23日,主要发生在淮河上游的狮河、竹竿河一带,雨量均在200毫米以上。第二次7月3日至12日,发生在淮南山区及高邮湖一带,雨量在400毫米以上。第三次7月18日至25日,仍发生在淮南山区及高邮湖一带,雨量均在300毫米以上。高邮连续十几天暴雨,先后降雨三尺四寸。由于雨量大,上游泄洪量多,加上受江水顶托,高邮湖、南边的邵伯湖水位滞涨不已,漫水里运河。高邮御码头水位7月25日为8.3米;8月1日达9.06米;8月15日达到9.46米,为那一年的最大值。运河西堤沉没露齿,东堤水平堤顶,运堤一线岌岌可危。

8月20日后,高邮湖、河水位开始下跌,至23日,御码头水位已落到9.3米,人们产生了麻痹侥幸思想。但是天公不作美,8月25日下午3时,突然起了西风,下了暴雨,运堤承受的压力非常大。夜晚8时,风更大了,骤雨肆虐,日降雨量102.3毫米,运河水位暴涨,白天加设的护堤子堰完全被风浪卷走。巨浪冲来,抢险人员难以立足。26日凌晨又转为西北风,风势更狂,达到6.3级。高邮湖发生湖啸,湖水由西向运堤直冲过来,以至于全堤漫水,到了凌晨5点,城北挡军楼、庙巷口、御码头、七公殿等地方的堤坝先后溃决,其中挡军楼决口最大,约550米。顿时,洪水直扑城北、城东,声音似山崩地裂,高邮城瞬间一片汪洋。

人们从睡梦中惊醒,扶老携幼,夺门逾窗而出,哭声震天。由于祸起仓促,临堤乡村的许多居民没有来得及起床就被洪水卷走。更多的人在滚滚而来的洪流追逐下,慌不择路。

诸多老报纸刊载高邮特大洪水

可以这么说, 1931年高邮大水灾是民国时期高邮发生的最大的自然灾害。水灾使高邮这个小县城的名字迅速出现在诸多报端,而且是持续多日。

“85年过去了,作为高邮一位普通市民,觉得有必要利用手中的相关报纸藏品向高邮人民介绍这场史无前例的特大水灾。”我市集报收藏家朱军华告诉记者说。

朱军华目前已收集整理了一百多份老报纸,均是当年报道江淮水灾的原版报纸,有《益世报》《北平晨报》《申报图画特刊》《天津商报特刊》《申报图画周刊》等。

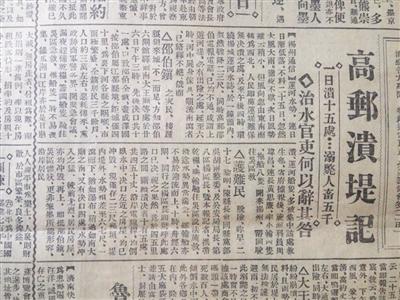

记者从朱军华收集的100多份有关这场洪灾的老报纸里,看到一份早已泛黄的天津《益世报》。该报在1931年9月3日第四版刊登了一篇题为《高邮溃堤记》的新闻报道,副标题是:一日溃十五处……溺毙人畜五千,治水官吏何以辞其咎。正文为:【扬州通信】运河水势,连日日渐低落,不料二十五日,忽然大风大雨,彻夜不歇,次日风势虽稍小,但风向忽由东南而转为西北,人民即护运堤难保无决溃之处,及至午后四时,环绕扬城运河水志,于一钟头内,忽然骤降二三尺,同时高邮邵伯电报电话,已均不通。咸谓上游河堤,必有出险之处,延至六时,河中尸身家具,顺流南泻者,已络绎不绝。

一系列治水工程让惨剧不再重演

回忆起1931年的特大洪水灾害,家住万庄小区、今年91岁的陈抚嵩老人仍历历在目,当年他6岁。1931年8月26日,天刚亮,陈抚嵩听到父亲说外面有人敲锣,大喊“不好了,倒大口子了!”“哪里啊?”“挡军楼”。听闻这些,他父亲赶紧将全家人叫醒,让年纪最大的曾祖父坐在门板上,并将之吊在屋内的高处。随后,他父亲背着陈抚嵩,并带着祖母、祖父以及母亲、姐姐等一行八人辗转到东城墙上,总算躲过了这场水灾。“父亲背着我到达东城墙时,洪水已经淹到他的腰。”陈抚嵩回忆说,天亮以后,他站在城墙上看到城墙下汪洋一片,水中漂浮着各种各样的家具、死猫死狗以及被淹死的人的尸体,不计其数、惨不忍睹。后陈抚嵩一家被亲戚用船接到乡下,总算躲过这场劫难。

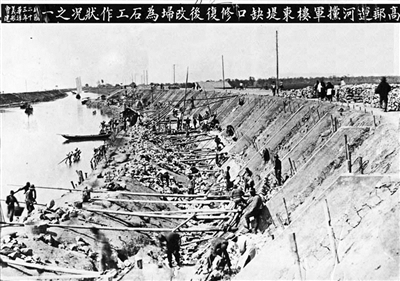

在邮城,能像陈抚嵩这样清晰忆起那场洪灾的老人已经不多。运堤决口后,社会各界强烈呼吁重修运堤。在各方人士多次奔走呼吁之下,成立了江北运河工程善后委员会,首先开始了运堤堵口工程。堵口工程从当年8月底开工至11月底完工。接着开始修复工程,工程始于1932年年初,历时10个月基本完工。1933年,又改建挡军楼、庙巷口、七公殿三处石工,于1934年5月完工。至此,运堤修复工程全部完成。

新中国成立后,党和政府对里下河防汛高度重视,又对高邮湖和运河高邮段实施了一系列整治,使运河堤更加牢固。2003年运河大堤再经考验,高邮湖水位9.52米,创历史最高水位。运河大堤巍然不动,成为里下河可靠屏障,旧社会房屋冲毁、浮尸飘流的惨剧一去不复返。

前事不忘,后世之师。我市于2005年在当年决口处挡军楼原址建立祭水坛,在文游台内设立“水鉴馆”,以此警示今人,历史不能忘记,惨剧不能重演。

1931年高邮特大洪灾过去了整整85周年。为纪念这场给高邮人民带来惨痛记忆的巨大灾难,由市纪委、市委宣传部、扬州市收藏协会、市水利局、市档案局主办,市收藏家协会承办的“勿忘历史,兴我水利·1931年里下河特大水灾老报展”将于今天上午8:30在市档案局一楼大厅开展。通过展览,让今天的我们通过一份份老报纸、一张张旧图片,多角度、全方位了解那场发生在里下河地区的巨大灾难,增加对治水、用水的理解,增强建设“强富美高”新高邮的信心和决心。( 本文图片由倪文才和金飞声提供)