□ 倪文才

1931年高邮发生的特大洪灾,是二十世纪世界上最大的灾难之一。这场灾难已经过去整整90年了,我们举行纪念活动,唤起历史记忆,增强文化认同,很有意义。

一、铭记历史灾难,珍惜当今幸福

大运河从它诞生开始,就从高邮经过,运河水是历史的DNA,延续在高邮人的血肉和生活中。高邮的历史发展与大运河紧密相联。运河水浇灌高邮万顷良田,养育着历代高邮人,同时运河决口也给高邮造成无数次深重的灾难,其中民国二十年(1931年)特大洪灾最为严重。

1931年6、7月份,淮河流域连降三次大暴雨,造成各大河流齐涨,到8月15日,高邮湖水位涨至9.46米。8月26日凌晨,由于台风湖啸,高邮运河堤决口,里下河各县尽成泽国,千万百姓顿遭灭顶之灾。这场灾难造成里下河死亡77000多人,其中淹死的有19300多人,财产损失更是不计其数。1931年大水,给高邮人留下了刻骨铭心的伤痛。时过90年,经历那场灾难的人几乎都已过世,但作为后人则不能忘记。在特大洪灾发生90周年之际,我们要以诚挚的心情对那场洪灾中的遇难者表示沉痛的悼念。

90年前,高邮生产力水平低下,水利设施落后,加之时代动乱,政治腐败,难以应对特大洪灾。如今政通人和,经过多年努力,水利工程建设快速推进,运河堤固若金汤,经受多次洪水考验,真是新旧社会两重天。如今这一切我们要倍加珍惜。

二、永怀感恩之心,增强慈善意识

“感恩”是一种对恩惠心存感激的表示,是一种不忘他人恩情萦绕心间的情感。感恩是一种品德,一种积极的人生观。

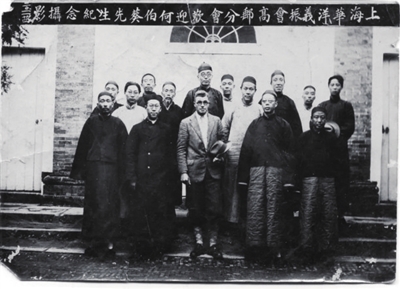

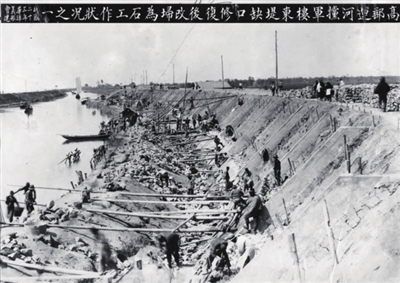

1931年8月26日运堤决口后,《申报》刊登江苏水灾义赈会万分紧急启事:“滔天大祸,从古罕闻,好生诸公,从速救命!”上海、南京等各地善士慨赈大米、面粉、衣服、药物等救灾物资。有一位林隐居士毁家纾难,给华洋义赈会捐了20万银元,指定“移赈江北”。同时泰县福音堂牧师托马斯汉·斯伯格(美国人,中文名何伯葵)向华洋义赈会提出拨款修堤建议。华洋义赈会董事会研究决定,高邮运堤6大决口,由华洋义赈会拨款40万银元(其中有林隐居士20万银元)予以修复,还决定聘请何伯葵担任督工,聘请江北运河工程善后委员会委员王叔相先生负责工程技术。何伯葵、王叔相不要一分钱报酬,兢兢业业工作,经过一年多时间的努力,完成了运堤修复工程。对在困难时期帮助过高邮的人,我们要永怀感恩之心,说一声“谢谢你们!”

同时我们要心存善念,发扬“一方有难,八方支援”的优良传统,发展慈善事业,关心和帮助那些需要救助的困难群体,促进社会和谐协调发展。

三、总结经验教训,强化灾难管理

2008年5月12日,汶川发生特大地震,在灾后恢复重建的过程中,广大专家学者建言献策,“灾难学”应运而生。“灾难学”是一门研究灾难预测、防治、善后和恢复重建过程中的一系列社会经济关系的学科。其研究对象是灾难,减灾、防灾是它的学术使命。1931年高邮特大洪灾应该是灾难学的研究范畴,这场灾难有许多经验教训值得总结。

比如,在运堤岌岌可危的态势下,省政府、省建设厅水利局、高邮县政府都没有拿出可行性预案。没有组织老百姓撤离到安全地区,只是动员老百姓上运河堤保堤。城市市民自发地在家里搭起“水阁子”,这些水阁子全都经不起洪水的冲击。也有好心人敲锣示警,要人们搬到高地避难,但市民舍不得家里的坛坛罐罐,不愿离开。要保证运堤不溃决,除了维修加固,还有一项措施就是开启归海坝。在御码头水位达8.3米时,围绕开坝保坝争执不休,省政府没有做出果断决策,失去10天的泄洪时机。河堤出险前,河工人员雇轮船停泊西岸,日日生火待发,头头们24日就托故乘轮船先行离开。26日荷花塘等处出险,群众鸣锣报警,但河工人员均擅离职守,逃避一空。出险后,更是没有救灾预案,堵口计划也是迟迟不定。

前事不忘,后事之师。我们要通过纪念活动,反思灾难成因和教训,举一反三,强化灾难管理,把握规律,减灾防灾,努力实现人与自然和谐共生。

四、传承运河文化,丰富旅游内容

人们在长期与各种灾难斗争的过程中,积累并形成了完备的知识体系、未雨绸缪的应对方式、科学有效的管理理念、和衷共济的人性大爱、顽强拼搏的抗灾精神。这就是“灾难文化”。灾难中体现着必然与抉择,灾难中意味着传承与发展,灾难中蕴涵着毁灭与重生,灾难中生发着悲观和乐观。灾难文化值得研究和传承。

2008年,唐山建成了“唐山地震遗址纪念公园”,占地面积40万平方米,总投资6亿元,该公园2011年被列入“全国红色旅游经典景区”名录,被授予“国家防震减灾科普教育示范基地”。“5·12”汶川特大地震后,2014年“汶川特大地震纪念馆”建成开放(现为国家一级博物馆),并设立了多处汶川地震遗址。1931年高邮特大洪灾所形成的灾难文化,是大运河文化的一个重要组成部分,而且具有鲜明的特色,也需要记载和展示。

运河西堤现存有多处1931年特大洪灾的遗址和景点:七公殿纤柱、华洋义赈会修建的运堤、洪灾纪念碑、祭水坛等,我们要进一步对这些遗址和景点进行整理,提升其品味,增强旅游产品的文化内涵。我们还要积极创造条件,筹建高邮水文化展示馆,展示1931年高邮特大洪灾历史,向游客讲述那段令人心痛又令人感动的故事。