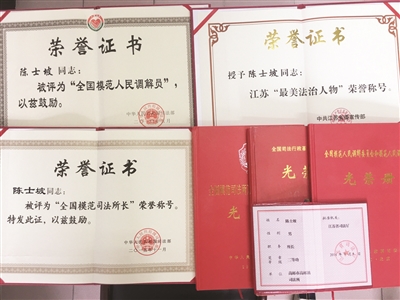

陈士坡,男,1962年8月出生,中共党员,现任高邮市司法局副主任科员、高邮司法所所长。由于工作成绩突出,陈士坡被司法部表彰为“全国模范人民调解员”,全国模范司法所所长,荣登全国政法英模榜;被江苏省委宣传部授予“江苏最美法治人物”荣誉称号;被江苏省司法厅评为省优秀司法所所长,全省司法行政系统先进工作者;荣获省司法行政系统个人一等功、二等功,省防纠纷激化个人一等奖;县市级荣誉无数。其工作所在的高邮镇连续10年被评为“江苏省依法行政示范镇”。

在上级司法系统内,提起高邮陈士坡,大家首先想到,他是全国模范人民调解员,是学习的榜样;在高邮,说起陈士坡,熟悉他的人第一反应便是竖上大拇指,连声称赞。“有矛盾纠纷,找陈士坡” “群众遇上困难,找陈士坡”,已成为大家的口头禅。自2000年,陈士坡担任基层司法所所长,18年来,他不忘初心,牢记使命,坚守法治理念,坚持为民情怀,每天冲锋在维护社会稳定的最前沿,用自己的一颗初心、真心赢得了百分的满意。

“陈所长您好,我是《高邮日报》记者,想与您约下采访时间。”

“不好意思,记者同志,今天我要下乡调解一起比较棘手的纠纷,考虑到当事人的心情,不便带你同行,我们改天再约。”

……

由于陈士坡工作繁忙,记者前后约了3次,才于8月14日上午8时许,在市公共法律服务中心见到了他。此时的他正在帮助我市411户最贫困家庭中的一户协调法律援助的相关事宜。

“不好意思,记者同志,麻烦你稍等片刻。”说完,陈士坡又忙碌起来。约半个小时后,陈士坡才忙里偷闲接受采访。从日常工作到矛盾纠纷调解,从特殊人群帮教至弱势群体帮扶,陈士坡向记者讲述起他从业十八年的一个又一个故事。

上岗后的“第一课”

1979年,陈士坡高中毕业后参加工作。由于工作认真敬业,他很快便成为了领导眼中的“人才”。

好钢要用在刀刃上。高邮镇是城关镇,是全市政治、经济、文化中心。2000年5月20日,工作成绩突出的陈士坡被委以“重任”,走上新的工作岗位——高邮镇司法助理员,专门负责全镇矛盾纠纷调解、特殊人群帮教、法律法规宣传等工作。这份工作对于没有受过专业法律教育,更没有任何法律知识基础的陈士坡来说是个全新的“挑战”。

任职当天,陈士坡便迎来了新工作的第一个“挑战”。当日下午2时许,陈士坡刚走进办公室坐下,一名满脸伤痕、30多岁的女子进门便放声大哭说:“领导,你帮帮我吧,我没路走了。”陈士坡见状一边搬了张凳子让其坐下,一边劝慰她说:“不着急,慢慢说,有困难,我们帮你解决。”

在女子断断续续的讲述中,陈士坡了解了大概。原来,这名女子姓郑,3年前,丈夫不幸患病去世,留下了她和不足10岁的儿子。3年来,郑女士带着儿子一直生活在婆家,考虑到自己还年轻,不想一直单身的她在工作之中遇到了知心人,便提出了再婚的想法,没想到遭到了公婆的强烈反对,双方多次沟通未果,一度发生肢体冲突。“家长里短,看似小事,稍微处理不当,也会造成严重的后果。”

了解到这一情况后,陈士坡与郑姓女子来到她的婆家,找到她的公婆,说明来意。得知儿媳为了再婚居然找到政府,感觉“丢了脸”的公婆顿时火冒三丈,破口大骂,伸手便打。见此情形,陈士坡立即稳住老夫妻俩,好言相劝。随后的几天里,他多次上门调解,单独与双方沟通、交流,询问、了解他们内心最真实的想法和心中的顾虑。得知老夫妻俩真正目的并不是不让儿媳再婚,而是害怕儿媳再婚后带走他们的孙子或是丢下孙子不闻不问。了解到老人们的真实想法后,陈士坡与郑女士进行了沟通,消除老人的顾虑。最后,在陈士坡的协商、见证下,双方达成了协议,握手言和。

这次家庭纠纷调解工作,陈士坡用了一个星期时间。“当时不懂得调解技巧,调解水平不高。如果是现在,类似这样的家庭纠纷,最多半天时间便能成功调解。”陈士坡信心十足地说道。陈士坡的信心并非凭空产生,而是来自他多年的调解实践和经验。

百炼成钢自创 “调解八法”

在长期的工作实践中,陈士坡自创了“调解八法”,即:摸排情况、心中有底调解法,抓住重点、利用情感调解法,宣传法律、明晰事理调解法,情感引导、立场中立调解法,制定方案、肯定成果调解法,晓以利弊、适可而止调解法,多方合力、一语道破调解法,一鼓作气、锲而不舍调解法。运用“调解八法”,陈士坡化解了一个又一个矛盾。据统计,18年来,他直接参与化解的各类重大复杂矛盾纠纷1280起,调解成功率99.4%;制止群体性械斗14件223人次;防止非正常死亡18件、21人次;配合市属部门和其他乡镇调处重大矛盾纠纷128件。

去年年初,某乡镇一名患者与医院发生医疗事故纠纷,为了讨回“公道”,患者的家人组织100名亲友聚在医院门口,拉横幅、讨说法,还有人甚至带着榔头、铁棍等器械冲入医院领导办公室打砸,更大冲突一触即发。虽不在自己辖区,但陈士坡得知这一消息后,还是第一时间骑着电动车赶到事发医院。患者家人情绪激动、行为过激,他一一拉着他们,好言劝说、苦心告诫,还派人请来司法鉴定中心工作人员,对事故进行鉴定,划分责任,并连夜为双方进行协调,最终达成一次性给付赔偿金等协议。

这样的例子不胜枚举。前年临近春节,邮城一家企业欠薪行为引发了一场职工恶性集访事件,陈士坡用了30个小时成功化解;2013年年初,一名顾客与外来投资经营者发生的一起剑拨弩张的拼死觅活纠纷,陈士坡接手后,竟在24小时内和平化解……18年来,无论再激烈的矛盾、再棘手的纠纷,只要经陈士坡的手,很快都能得到解决。陈士坡的“调解八法”得到了上下的一致认可。

日积月累30多本调解“法宝”

有人说,矛盾纠纷调解,往往是法理、公理、情理与偏理、歪理、蛮不讲理的较量。除了“调解八法”外,18年来,陈士坡还总结出:综观各类纠纷,其本质是利益的诉求,调解“调”的是当事人的利益,“解”的是当事人的思想疙瘩。只要心怀一颗为民之心、公平正义之心,把群众的事当作自己的事,敢于负责,依法依理公平调整,就会很快赢得矛盾纠纷双方信任,这样就没有化解不了的纠纷、平息不了的矛盾。

“一颗为民之心、公平正义之心,敢于负责,就能解决所有的大小矛盾,只有这么简单吗?”

“不是。法律常识、调解的技巧也必不可少。”面对记者的提问,陈士坡告诉记者。“调解矛盾,为民情怀少不了,不断学习也至关重要。”

陈士坡说 ,国家的法律一直处在完善的过程中,不学习肯定不行,调解工作,必须要掌握一定的法律知识,不然说出来的话,没有根据,难以使人信服。

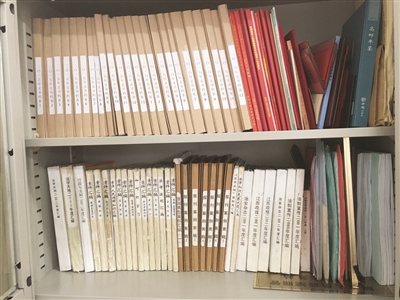

在高邮司法所资料室,记者在一个书橱内看到,30多本16开的报刊案例剪辑整齐地排开,有房屋纠纷、婚姻家庭、拆迁、青少年犯罪、交通事故、刑事案件等,每本的页数超过100页,每页贴满案例后,又厚实了许多。这些都是陈士坡的“宝贝”,也是他化解矛盾的“法宝”。

陈士坡告诉记者,以前工作设备简陋,没有电脑、没有网络,自己就通过报纸学习,并把报纸上的典型案例剪下来粘贴成册。本来这些剪辑没有分类,后来渐渐地有了经验,进行分类,便于查找。记者拿出一本早期的报纸剪辑,封面上写着关于行政、医疗、交通运输、婚姻、学校、工业、劳动、电信等方面的案例及法律基本知识,并且目录都标注得清清楚楚,哪个案例在哪页,一下便能找到,非常方便。

如今,陈士坡不仅保持剪辑报纸的老习惯,而且还经常通过网络、参加培训班进行学习,学习新时代、新矛盾、新特点的调解方法,把“枫桥经验”和个人积累的知识灵活地运用到日常工作中,工作能力和水平又有了新提升。

18年来,陈士坡化解的各类矛盾中,花时最短的只有数小时,最长的一次涉及死亡的纠纷调解也只用了53天的时间。“我是司法所长陈士坡”也成为高邮司法系统的一块响亮品牌。

为刑满释放“杀人犯”就业三求企业老板

“只有尽不到的情,没有捂不热的心。”这是陈士坡在做安置帮教工作时常常挂在嘴边的一句话。他平等对待特殊人群,不歧视、真心帮,用情感教育感化他们。陈士坡曾经为了一名刑满释放的“杀人犯”柳某找工作三求企业老板并做担保的事,让企业老板为之动容,也在业内外传为佳话。

前年,柳某被假释出狱成为社区矫正对象,想回原居住地居住的他被兄妹一口拒绝。看到至亲家人疏远了自己,无处可去的柳某在社会上四处流浪,整天无所事事。

看着柳某仍“吊儿郎当”,陈士坡看在眼里,急在心里。“只要你守法走正道,你的困难我解决,你的工作我帮你找。”“好,只要有工作,我一定好好干。”陈士坡多次与柳某交流,达成协议。第二天,忙完白天工作的陈士坡顾不上疲惫,连夜找到辖区内一家建筑公司的负责人,道明来意。“陈所长,不是我不给你面子,他可是个坐牢的啊,公司怎么可能用坐过牢的人呢?”这位建筑公司负责人当场回绝,陈士坡无功而返。

“我们出面安置难,矫正对象自己必定更难。一次不成功就两次,两次不行就三次,想求人就要有求人的肚量。”主意拿定后,陈士坡按照求人的礼数,特地备了一份礼物,第二次上门找到这位建筑公司负责人。“陈所长啊,不是我无情无义,而是我有顾虑,万一他再出问题,我担待不起,你千万别让我为难啊!”面对陈士坡的第二次请求,这位建筑公司负责人犹豫了半天后,再次说出担忧,摇头拒绝。

两次的无功而返,让陈士坡着急不已,是否再到别处帮柳某找工作,他思来想去,认为有木工手艺的柳某没有比建筑公司更好的去处。在进一步与柳某沟通思想后,陈士坡厚着脸皮第三次登门相求。此时,看着第三次登门的陈士坡,这位建筑公司负责人被他的真诚感动,再也难以开口拒绝。“陈所长,你这个司法所长不简单,能为安置一个刑满释放‘杀人犯’三次登门。我要是再不答应岂不是太无情了。”

在陈士坡的帮助下,柳某成功进入这家建筑公司上班。工作有了着落后,陈士坡又马不停蹄地为柳某协调办理了户口,解决了住处。如今,有了稳定工作、娶妻生子的柳某日子过得红红火火。他经常对身边的人说:“陈所长是我的恩人,是他改变了我的人生。我一定好好做人,绝不辜负陈所长。”

特殊人群的安置帮教等工作是基层司法所的的一项重要工作职责。面对这个政策业务强、工作要求高、涉及范围广、工作难度大的事项,陈士坡告诉记者,这些特殊人群重新走上社会后,最怕被别人说他们是犯过罪的人,最受不了周围有人对他们指指点点,不认同他们。 必须对他们给予足够的关爱,帮助他们回归,不能因为曾犯过错,就“一棍子打死”。“党和政府把特殊人群安置帮教的任务交给我们司法行政人,我们就得为党和政府分忧,为特殊人群排忧解难,让他们的生活步入正轨。”

创造“高邮镇现象”

“陈所,你好,我是吴某,今天刚领了薪水,想请你吃饭,好好感谢你一下!”“你好好工作就是对我最好感谢,只要肯吃苦,日子会越过越好的,只要你好好的,下次我请你吃饭,表扬你!”……上周三下午临近下班,陈士坡接到了刑满释放人员吴某的感谢电话。 原来,今年7月初,10年刑满的吴某回归社会,无容身之所、无生活来源的他成为陈士坡重点关注、帮助的对象之一。为了让出狱后的吴某有安身之地,陈士坡一次次地找其亲人,做思想工作,接受吴某的回归。住所安排妥当后,得知吴某在狱中劳改时从事服装加工,是一名熟练的服装工人,陈士坡立即联系身边熟悉的服装厂,帮助他找工作。得知吴某的经历,虽然很多服装厂缺少工人,但都不愿意接受吴某。炎热的夏天里,陈士坡顶着烈日,进服装企业,找企业负责人,签下担保责任书。在陈士坡的帮助下,吴某已成为城区一家服装厂工人,刚领到工资的他第一时间给陈士坡打电话报喜。

家住市区的夏某、夏小某兄弟俩都是假释人员。陈士坡不仅帮助他们落实户口、安排工作,还为他们申领了廉租房。去年6月底,去省厅参加完事迹报告会的陈士坡在回程路上听说兄弟俩拿到廉租房的钥匙,他又马不停蹄的去他们家看了看,自掏腰包购买生活用品送去。每次提起陈士坡时,兄弟俩都直言:“恩同再造”。

作为一名基层司法所长,陈士坡从“一人不安一家不稳、一家不稳社会不和”的高度,直面难题,从每一个具体人、具体家庭、具体事项落实起、帮助好,抓小抓细抓实,用爱心传递温暖,让失足浪子以及他们的家庭点燃希望。每一个特殊人群的基本情况、生活难题、思想动态,他都抄在本上、记在心里,一有时间,他就一一上门走访,不止一次地帮助特殊人群解决生活、工作、住房、子女上学等难题。遇到极少数的“刺头”,陈士坡不抛弃、不放弃,用法、用情、用理加以说服。如今,陈士坡的手里有几十本厚厚的资料,记录着每一个特殊人群的每一次谈心情况、每一次变化等。

陈士坡的付出换来了同等的回报。18年来,陈士坡成功帮助了170多名刑满释放人员协调安排了就业,248名安置帮教对象在他的爱心感召下,驱走了心底雾霾,重新扬起人生风帆。自2005实施社区矫正工作以来,其所在的司法所共接收社区矫正对象720多人,帮教率100%,安置率达98%,矫正对象无一人重新犯罪,业内有人评说是“高邮镇现象”。

“我是农民的儿子”

“大爷、大妈,所需的材料都已经准备到位,你们把它收好,其中有一张需要你们儿子本人签字才行,下午你让他来一下,我在这里等他,别着急,让他休息好再来,来之前打我电话……”“好,好,谢谢,真是太感谢了!”8月14日上午,在市公共法律服务中心大厅内,陈士坡细心地将有关注意事项说给帮扶对象——月塘社区最贫困家庭龙某某夫妇听。

原来年过6旬的龙某某夫妇唯一的儿子前年年底不幸患上尿毒症,为了挽救儿子的性命,偿还欠下的债务,老夫妻俩想把儿子的新房出售。但因其儿子、儿媳已离异,尽管儿媳放弃房产,但出售此房屋时,按照相关规定,仍需要她到场。因找不到前儿媳,龙某某夫妇房屋难以出售。当夫妇俩向社区反映这一难题后,社区立马找到了陈士坡。

在现场,记者看见,陈士坡拿着龙某某夫妇所提供的各类材料,在各个窗口来回穿梭,忙碌不停。当得知其中一份材料需要儿子本人签字时,龙某某夫妇连忙拨打儿子的电话。当从夫妇俩口中得知,其儿子正在医院做透析时,陈士坡立即让老夫妇俩停止打电话,并约好下午再见面时间。陈士坡在得知老夫妇俩因儿子的病,家庭陷入困难后,立即主动地拿出自己的名片,放到龙某某的手中,并叮嘱老人有任何困难都可以随时找他。

作为一名共产党员,陈士坡从走上工作岗位时起就把“做群众的贴心人”作为座右铭。陈士坡常说:“我是农民的儿子,党把我从一个普通青年培养成为司法行政干部不容易,我不能丢根忘本。”陈士坡这么说,也是这么做。18年来,他经常入田间地头,访农户、问民情、察民意,设身处地、尽心尽力地为弱势群众排忧解难。“陈所长有颗热心肠,只要群众有困难,他都会热情帮忙。”在高邮镇,凡是认识陈士坡的人都会这样评价和夸赞他。

党委政府与群众之间的“连心桥”

去年冬季一次下大雪,市民吴大爷在秦谷大厦十字路口与一辆机动车发生碰撞不慎摔倒,因当场没感到剧烈的疼痛,吴大爷便起身回家,未留下机动车辆的信息。没想到,刚回到家不久,吴大爷便感觉到不适,疼痛不已的他被家人送往医院,经查股骨头断裂,需要手术治疗。

“怎么办,家里经济并不宽裕,手术的费用哪里来,当时没有留下机动车辆的信息,如何找到这名驾驶员呢?”

“找陈士坡!”

在别人的介绍下,吴大爷的儿子找到了陈士坡,说明来意,请求帮助。面对他人的求助,陈士坡一口答应,冒着风雪到交通部门调取监控探头,却没有找到有价值的线索;随后,他又来到附近的派出所,请求查看治安探头。经过一天的寻找,终于找到了肇事车辆。

当陈士坡联系肇事车辆司机时,这个司机先是一口否认,后提出给予3万元私了。“3万元,不够治疗费用,不要私了,按章办事。”没等吴大爷做出反应,陈士坡一口拒绝。随后的一段时间里,陈士坡帮吴大爷收集资料,申请伤情鉴定,并寻找律师帮助吴大爷得到应有的补偿款。如今说到此事时,吴大爷都感激不已:“如果没有陈所长的帮助,我不可能找得到肇事车辆,即便找到了,也不可能获得应有的补偿。如今有了这笔补偿款,自己的身体后续治疗有了保障。陈所长真是大好人。”

金杯银杯不如群众的口碑。陈士坡曾经陪着困难家庭9岁的女儿赴火葬场火化其父亲的遗体,并连夜护送骨灰到死者老家安葬,让死者入土为安;他数百次地资助困难群体,累计资助资金约3.5万元;他先后无偿借出自己的19万元资金,帮助一特殊群体创业,今仍有10万元没有收回……18年来,陈士坡以上为政府分忧、下为百姓解难的工作态度,以“五加二、白加黑”的工作节奏和习惯,用自己的实际行动,帮扶助困,倾听所需、所求,在党委政府与群众之间架起了一座“连心桥”。

让法律的种子在百姓心中“生根发芽”

陈士坡最大的心愿就是让每个老百姓做个懂法、守法的好公民。18年来,陈士坡走遍了高邮镇辖区内13个社区和6个村的大街小巷。每年,他都向镇党委提交法治宣传教育专题报告,至目前已累计提出法治宣传教育建议100多次。在普法实践中,陈士坡还带领高邮司法所全体干警,充分利用辖区内各中小学普法讲座、村(社区)法治学校、百姓学堂等载体,创造性地开展有针对性的法治宣传教育。其“农民工一站式普法”、“中小学生普法漫画基地”等经验受到广泛宣传。

今年,陈士坡在建立“邮政普法”微博、QQ综治群的基础上,还与每个社区、村分别建立了“法润民生”微信群,群内有社区工作人员、有普通居民。通过微信等平台,他了解、掌握各社区、村的社情民意,并不时地发布法律常识,回复群友们咨询,让大家遇到问题有人找、有门进、有路走。

党的十九大报告指出:中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。社会和谐稳定与经济健康发展相辅相成。陈士坡,一名基层司法所工作者,18年如一日,服务群众,服务经济发展大局,全力化解发展中遇到的矛盾和难题,为邮城经济发展保驾护航。陈士坡说,“不忘初心,牢记使命”是习总书记对广大党员干部的期望,未来,他将继续前行,在平凡的司法岗位上,践行着司法行政人的平安法治中国梦!