汪曾祺先生最后一次回故乡高邮,也是十九岁离开故乡后第三次回高邮,时间是1991年9月29日至10月7日,我基本全程陪同。

广东信托投资公司总经理陈步忠(高邮人)与高邮合资在北海电影院(今北苏果超市)西侧新建北海酒店,具体事务由市商业局负责。

时任市商业局党组书记的王恩荣和北海大酒店总经理唐汇生想请汪曾祺为北海酒店题名,便来访我。我写了一封信致汪曾祺,王恩荣持信专程去了一趟北京。不久,汪曾祺写好寄来。做铜字时,有人提出要加“大”字,王恩荣、唐汇生又来访我。倘再麻烦汪曾祺,时间不容许了,我便在汪曾祺给我的多封信的信封上写的“庆”字中选一,去“广”留“大”,放大后效果不错。“北海大酒店”的招牌做好了,订于10月1日举行开业典礼,市商业局邀请汪曾祺参加,并请我与之联系。

9月20日上午,我与汪曾祺通电话,他说,订于29日偕夫人施松卿回高邮(这是她第一次也是最后一次来高邮)。我说:您和太太难得回故乡,高邮正准备拍摄“汪曾祺故乡行”纪录片。他说:只要对你们、对高邮家乡有利,你们就拍。

9月21日下午3时半,由我主持召开拍摄“汪曾祺故乡行”纪录片会议,参加者有方仪、王恩荣、杨杰、陈其昌、胡永其、肖维琪、朱继杰等,商讨拍摄内容、对象、场景及相关事宜,到会人员进行了分工。

9月25日上午10时,与施松卿老太通电话,她与曾祺订于29日下午,乘5时零5分飞机到南京。

9月28日9时,与汪曾祺通电话,他说:明天见。

9月29日,我未能到南京机场迎接汪曾祺夫妇,一因陈伟民副市长离任回宁,二因市政府车队要将10余部车分给四套班子使用管理,我忙于相关事务。汪曾祺在邮的亲戚8人分乘两辆车去南京机场迎接。

晚10时45分,汪曾祺、施松卿夫妇抵北海大酒店,我早已在酒店迎候;稍谈后,即于11时15分告别。

9月30日晨,于北海大酒店陪汪曾祺夫妇用早餐时,汪曾祺说:我跑过全国好多地方,高邮的点心最好,过去是“三点一壶”,即三只点心一壶茶,现在改为小笼点心,“五点一壶”了。品种有蟹黄、冬笋、烧卖、汤菜、翡翠、豆沙、蒸饺等;煮干丝加肉丝、笋丝、虾米等。汪曾祺夫妇吃到家乡的点心,很是高兴。

9时许,去市丝绸厂参加“春蚕杯”文学竞赛发奖仪式。该厂赞助2千元,一等奖得百元。汪曾祺在发奖仪式上讲话:高邮文风在历史上很盛,源远流长,出了婉约派词宗秦观,至今文学史还没有给予正确的公允的评价;散曲家王磐也是高邮人,他写的曲子押中原韵,是纯正的北京话,很可能当时的高邮话接近北京话。热诚地希望高邮的文学青年勤奋写作,再出秦观、王磐。他还即席吟诗一首:

国士秦郎此故乡,西楼乐府曲中王。

江山代有才人出,不负神州甓社光。

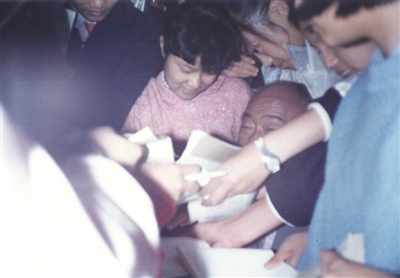

接着很多文学青年请他签名,在人头上传递笔记本、纸张,场面感人,有照片为证。

他为丝绸厂写:春蚕到死何曾死,化作万民身上衣。含义颇丰,春蚕即使死了,也要为万民服务,虽死犹生。

他为丝绸厂厂长何春华题写:春华秋实。亦篆亦隶,潇洒自如。

在回北海大酒店的车上,汪曾祺同我说:他少年时有个习惯,大年初一喜欢上街看人家的春联,他清楚地记得我祖居的滑石巷朱氏的大门对:及时云雨舒龙甲,得意春风快马蹄。

午餐前,市电视台摄像师朱继杰抓紧时间拍摄多种场景:汪曾祺故居,与任氏娘、弟妹、亲属相会,赵厨房老楼,王二熏烧摊,连万顺老店,大淖巷,草巷口,街坊王老太(88岁)、唐老太(74岁)、唐家小新娘子(68岁)等。

午餐后,应青年女服务员王晓梅之请,题字:晓来梅花瘦。为青年女服务员李玲写:何物最玲珑,李花初拆候。

汪曾祺为女服务员题字后,不休息,乘游艇游高邮湖,市政协文史委主任李春迎等随行。游艇在高邮湖上兜了一大圈,李春迎抓拍了一个镜头:汪曾祺夫妇坐在飘着五星红旗的游艇上,乘风破浪,亲切交谈。这就是后来传为佳话的“高邮湖上老鸳鸯”照片的由来。

汪曾祺在写作中、生活中充溢着情趣。像挑夫、锡匠等即使在艰难困顿的情况下仍享受着乐趣。人的生活中倘无趣味,就如同生活在荒漠之中。当别人为他与施老太在高邮湖上的照片起名后,他很严肃地、振振有词地对我说:平生两件事不干:一不离婚,二不戒烟。听后,令人忍俊不禁,他也笑了起来。

游完高邮湖,游艇经珠湖船闸回到大运河,他们又登上河心岛,即今镇国寺区。其时是一座有36亩地的荒岛,长满了芦苇。汪曾祺凝目注视着镇国寺塔良久,接着低头沉思绕塔一圈,又好像在寻找着什么,一言不发。后又走到河心岛边,瞩目南来北往的船队。

晚,市四套班子负责人宴请汪曾祺夫妇于第一招待所。

10月1日下午3时,北海大酒店举行开业典礼,汪曾祺讲话并朗诵《北海谣》(五言古风):

家近傅公桥,未闻有北海。

突兀见此屋,远视东塔矮。

开轩揖嘉宾,风月何须买。

翠釜罗鳊白,金盘进紫蟹。

酒酣挂帆去,珠湖云叆叆。

下午4时许,陪汪曾祺、施松卿夫妇去王氏父子纪念馆。汪曾祺说:王氏父子的学术成就是高邮人的骄傲。纪念馆不能搞塑像,古代人千人一面;更不能花里胡哨,与其人身份、性格不相称。当场赋七绝一首:

皓首穷经眼欲枯,身甘寂寞探龙珠。

清芬谁继王氏学,此福高邮世所无。

接着去极乐庵。其时极乐庵是城区唯一的佛教场所。大和尚石香、心正接待。石香喜爱文学,当过记者,读过汪曾祺的不少作品。汪曾祺与他谈到小说《复仇》被台湾佛光出版社看中,其中渗透了“冤亲平等”的思想;另一家出版社将《受戒》翻译成英文,译成《一个小和尚恋爱的故事》,二人莞尔。

去极乐庵时,施松卿不进大殿。她对我说:在东南亚一带,女性不进佛殿,这是小乘佛教的规矩。施松卿1918年生于马来西亚,祖籍福建长乐,十几岁到香港读高三,后考入西南联大西语系学英语,与巴金夫人萧珊(陈蕴珍)同学,时汪曾祺在中文系就读。二人毕业后在昆明北郊黄土坡建设中学任教。1949年1月与汪曾祺结婚。时汪曾祺参加南下工作团,施松卿于北京大学西语系任助教,后到新华社国际部任英文翻译,搞对外宣传,直至退休。

晚,市四套班子负责人宴请汪曾祺夫妇、陈步忠一家于北海大酒店。席间汪曾祺与陈步忠谈抽烟。汪说,每天抽一包多。陈说,每天抽三包,其理论是,抽烟后身体内部机制已适应、习惯,不抽就会生病了(陈只活到六十多岁)。施松卿在一旁说:不让曾祺抽烟,他要生气,生气比抽烟对身体更坏。抽烟伤身,不让抽伤心。在座的都笑了。

酒后,不少人请汪曾祺题字。施松卿说:曾祺微醺后,字画更好。

赠王恩荣:

城头吹角一天秋,声落长河送客舟。

留得宋城墙一段,教人想见旧高邮。

闲章:只可自怡悦

题赠唐汇生:忆昔荷花厅吃茶

柳绿拂地隔骄阳,鸭唼浮萍水气香。

旋摘莲蓬花下藕,浮生消得一天凉。

题赠陈林宽:

有雨丛林茂 无私心自宽

题黄荫宽居士:镇国寺塔偈

海水照壁倾不圯,高邮城西镇国寺。

至今留得方砖塔,塔影河心流不去。

汪曾祺写到最后一句时,非常欣赏,露出得意的神色。我在一旁插话:我也非常欣赏这一句,具有永恒的美,河心的塔影与古老的大运河共存,任凭时光的涤洗,河水的冲激,河心的塔影或模糊,或清晰,或虚幻,或真实,塔影永远留在河心。镇国寺塔是古老的高邮的象征。游子在外久了乘轮船回乡,老远就见到了镇国寺塔,怦然心喜,暗自呼喊:高邮到了,高邮到了!历史文化古城永远刻在汪曾祺的心里。

题赠陈明女史:

红楼隔雨相望冷

珠箔飘灯独自归

这两句是李商隐《春雨》中的颔联,前一句色彩“红”和感觉“冷”相互对照。红的色彩本来是温暖的,但隔雨怅望反觉其冷;后一句珠箔本来是明丽的,却出之于灯影前对雨的幻觉,非常细致地写出主人公寥落而又迷茫的心境,形象而富有艺术感染力。这幅字汪曾祺是带着浓情写的,“楼”“归”都写得很特别,且运笔随心所欲。

题赠召建农:蝶园

王家亭外晚荷香,犹记明窗映夕阳。

觞咏城东佳胜处,至今飞蝶草荒芜。

蝶园原来是明末蓟辽总督、清兵部和吏部尚书王永吉的私人花园,有荷花池、客厅、长廊。汪曾祺青年时代曾至此游玩,而今飞蝶吻荒草,他颇为感慨。后来在蝶园的旧址兴建了蝶园广场,可惜他未能见到。

10月2日上午,因有一位高邮籍的台湾同胞有事来见我,我同他谈了两个小时,连忙赶到市人大会议室。9时许,文学青年座谈会已经举行,约30人左右参加。汪曾祺讲了一个多小时,以后与文学青年对话,可惜我未能全程参加、聆听。

之前,我向汪曾祺推介在江苏篆刻大赛中获得金奖的高邮中学宋佳林老师,汪曾祺请他刻一方闲章“珠湖百姓”,隔日送来,汪曾祺很满意,接着请他再刻一方姓名章“汪曾祺印”,送来后,汪曾祺很欣赏,在邮题字一直用这两方印,后又多次使用。这对佳林来说,比得什么大奖都有重要意义啊!

市文联办公处离市人大会议室不远,座谈会结束后,请汪曾祺到文联办公室。武宁乡退休教师陈广元已在恭候。其父人称陈侉子(宝贵),上世纪三四十年代在邮城经营水果,且爱画、识画。王陶民喜食时令水果,陈侉子优先优质供应,因此与王陶民结下情谊,王陶民送了不少幅国画给陈侉子,陈侉子又传给了其子陈广元。王陶民曾任上海新华艺专国画系主任、上海美专(校长刘海粟)国画系教授。1933年(39岁)离沪回邮定居。陈广元此次带了10幅王陶民的花鸟画给汪曾祺欣赏。汪曾祺欣喜异常,一边欣赏,一边点评,其中有幅凌霄图,构图、造形、运笔、着色等均有独特之处。汪曾祺大为点赞,接着说:王陶民的画比范曾的好,也不在齐白石之下,可比林凤眠相比。他的画宗法明代的,也学徐文长的。可惜没有见过王陶民作画。他的画每幅可值万元,起码也要好几千。陈广元说,前些时苏州国画院有人到他家来买,一幅只有700元,汪曾祺很以为憾。

市文联请汪曾祺夫妇用午餐,吃双黄鸭蛋、盐水鸭、盐水煮毛豆、炝茼蒿、清蒸鳜鱼、昂嗤鱼汤。席间,汪曾祺讲了一件事:在一次宴会上,作家宗璞坐在他的旁边,服务员送上两条清蒸鳜鱼,一大一小,餐桌上的人都吃大的,只有汪曾祺吃小的。宗璞问其缘由,汪曾祺说,大的鱼皮是白色,不新鲜;小的鱼皮呈黄色,新鲜。宗璞等人吃过大的,再尝尝小的,味道果真不一样,小的好。汪曾祺不愧是在高邮湖边长大的。

午餐后,摄像师朱继杰来摄像,汪曾祺带来很多照片:他出版的作品,在美国、香港访问的情景,与聂华苓、陈映珍、蒋勋、铁凝、凌力、陆星儿、黄蓓佳等人合影的照片等。

汪曾祺的亲生母亲杨氏,共生三个子女,他上面有姐姐巧纹,下面有妹妹晓纹。妹妹适高邮半边桥赵孟兆(怀义),赵家在东大街保全堂药店的斜对面开了一爿正和布店,生了三个男孩:京育、立和、立平。10月2日下午,妹婿赵孟兆及三位外甥请汪曾祺、施松卿夫妇到半边桥赵家老宅与亲戚团聚。

这天晚上,三垛中学老校长钱炳之的孙女钱芳与沈哲(今市人民院院长)结婚,于工业局招待所举办婚宴,钱校长是我尊敬的老领导,我当到场祝贺。

晚8时许赶到半边桥赵家,汪曾祺已饮酒不少,我又敬了他两杯。那天他的兴致很高。他讲了他少年时父亲带他到寺庙里去,起了个法名海鳌,老二曾祥叫海龙,老三曾庆叫海珊,后来老三干脆就叫汪海珊了。还讲到,他与施松卿在西南联大毕业后在昆明郊区黄土坡建设中学教书时的情景,那时生活很困难,1949年初在北京参加南下工作团的前两天才结婚。